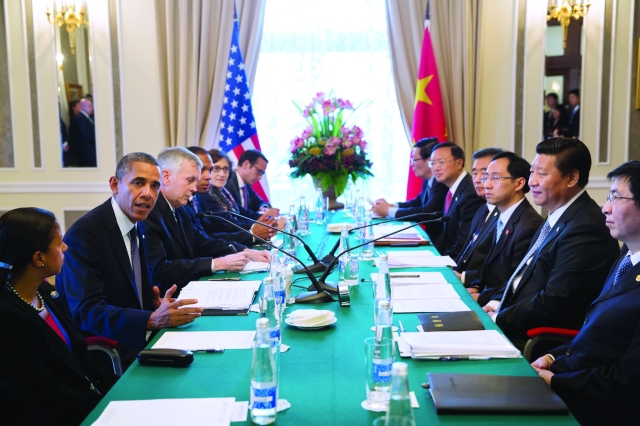

سباق التنافس بين الصين وأميركا

أميركا والمنافسة الصينية على الزعامة العالمية

تدور مقولات هذا الكتاب حول الظاهرة التي لم تعد بعيدة عن اهتمامات المحللين السياسيين في العالم، وتتمثل في حقيقة السباق الظاهر أحياناً والمستتر أو الحثيث في أحيان أخرى بين أميركا والصين.

وهذا السباق يرتبط بداهة وبحكم الأمر الواقع، بحرص أميركا على الاحتفاظ بمكانتها التي ظلت تتمتع بها باعتبارها القطب العالمي – الكوكبي رقم واحد، وخاصة بعد زوال الاتحاد السوفييتي، الكيان والايديولوجية والخصم خلال سنوات الحرب الباردة، فيما يرتبط هذا السباق أيضاً بدور الكيان الآسيوي الصاعد باطراد، الذي يحمل اسم الصين التي تربطها علاقات مع أميركا على مدار فترة موجزة للغاية من حياة الأمم (أقل من 40 سنة فقط لا غير).

بل إنه خلال فترة لا تكاد تجاوز الثلاثين عاماً، مضت الصين على طريق الصعود بوصفها اقتصاداً يعتد به في البداية خلال تسعينات القرن الماضي، ثم اقتصاداً منافِساً للغرب في أميركا وأوروبا مع هذه السنوات الاستهلالية من الألفية الثالثة، ولدرجة لم تقتصر آثارها على غرب أوروبا بل امتدت إلى السوق الأميركية وإلى الفرد المستهلك في المجتمع الأميركي.

على أن كتابنا لا يلبث يدعو إلى اتخاذ خطوات يراها النقاد والمحللون بعيدة عن الواقع، إذ تتسم باستخدام أميركا للقوة العسكرية كي تفرض وجودها في الأصقاع الآسيوية – الباسيفيكية، وهم يدعون بدلاً من ذلك إلى التركيز على جانب التنافس الاقتصادي.

في سنة 1955، شهدت مدينة باندونغ الواقعة في جزيرة جاوا الإندونيسية، فعالية غير مسبوقة في تلك الأيام من منتصف خمسينات القرن العشرين. حملت هذه الفعالية اسم مؤتمر الحياد الإيجابي وعدم الانحياز.

يومها بدأ العالم العربي يركز الانتباه على دولة آسيوية كانت بازغة في تلك الأيام منذ إعلان قيامها في عام 1949 تحت العنوان التالي: دولة الصين الشعبية.

وهكذا شهد مؤتمر باندونغ أول لقاء تم بين زعيم صيني مثقف هو شوين لاي، وزعيم عربي شاب هو جمال عبد الناصر، وبعدها أعلن ناصر اعتراف مصر العربية بالصين الشعبية، وكان أن دوّت أصداء هذا الإعلان في أرجاء العالم.

وخاصة عندما جوبهت الخطوة العربية برفض غاضب من جانب الولايات المتحدة، التي كانت حتى ذلك الحين ترفض الاعتراف بدولة الصين الشعبية أو تبادل أي تمثيل دبلوماسي معها، فيما ظلت تعترف بدولة، أو بالأدق دويلة "الصين الوطنية" القائمة في جزيرة فورموزا، وهي وضعية ظلت قائمة حتى عام 1974، وهو العام الذي سجل زائراً قادماً من واشنطن ليطرق أبواب سور الصين العظيم.

زائر اسمه كيسنجر

وكان اسم الزائر الأميركي هو هنري كيسنجر، وجاءت أولى زياراته تلك للعاصمة بكين إيذاناً باعتراف أميركا بالصين الشعبية، التي بدأت الحقبة المستجدة بالحصول على مقعد العضوية الدائمة ضمن الخمسة الكبار من أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى أن انتهى الأمر إلى الحقبة الراهنة التي باتت فيها الصين رقماً صحيحاً ومكتملاً، بل ومتحدّياً في معادلة القوة والنفوذ والتوازن الدولي على حد سواء.

على أساس هذه الخلفية الموجزة يمكن أن نطل على مضامين الكتاب، الذي نطالع طروحاته في ما يلي من سطور.

إنهم قادمون

نلاحظ أن الكاتب السياسي الأميركي ريتشارد برنشتاين حرص على أن ينشر مقاله التحليلي في نقد كتابنا ويختار له عنواناً لا يخلو بداهة من دلالة، ويقول فيه ببساطة: الصينيون.. قادمون.

الموقف نفسه يتخذه في تصورنا مفكر سياسي أميركي بارز حين نشر بدوره مقالة عن كتابنا في جريدة النيويورك تايمز، تحت عنوان يمكن ترجمته كما يلي: كيف نواجه صعود الصين؟

وبصرف النظر عن مثل هذه العناوين الصادرة عن مواقف مُنذرة أو حادة أو متصلبة، فقد نضيف ملاحظتنا أيضاً بأن الكاتب المذكور سبق وأن أصدر كتاباً لا يزال يُعد من الدراسات التأسيسية المعتمدة ضمن محاور السياسة الخارجية الأميركية، وقد حمل كتابه عنواناً يقول بغير مواربة وبالحرف: عندما تحكم الصين العالم: نهاية العالم الغربي وميلاد نظام عالمي جديد. أ

ما مؤلف كتــــابنا فهو يسلّم مـــع مطالع كتابه، بأن عـــلاقات الصين – أميركا ظلت تركن إلى حالة من الهدوء أو الاستقرار خلال المرحلة التي يصفها مؤلفنا بأنها مرحلة تقارب نيكسون - ماو على مدار عقد السبعينات، حتى مع ما استجد من تبدل القيادات عند طرفي واشنطن التي شهدت استقالة نيكسون الصاعقة في أعقاب فضيــــحة ووترغيـــت، فيما شهدت بكين استقالة مـــــاو تسي تونغ من الحياة ذاتها، حين وافته المنية بعد سنوات قلائل من اعتـــــراف أميركا بالصين الشعبية.

يعترف مؤلفنا أيضاً بإمكانية قيام علاقات أوثق بين الطرفين، ويسوق في هذا الخصوص أسباباً شتى ما بين الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الطرفين، إلى احتمال أن تصبح الصين – في ظل قياداتها الشابة الجديدة- أكثر إمعاناً في الممارسة الديمقراطية (على النسق الغربي بطبيعة الحال)، إلى تطلع الصين ومن ثم جهودها المبذولة حاليا لمزيد من الاندماج ضمن النظام الدولي على نحو أو آخر.

وربما يشهد بهذا مثلاً عضوية الصين في مجموعة الاقتصادات الناهضة، أو الصاعدة التي يومئ إليها مصطلح بريكس (مع كل من الهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا).

سيول البضائع من الصين

وبصرف النظر عن شعارات القيم ومبادئ الليبرالية على نحو ما ترفعه باستمرار الدعايات السياسية الأميركية؛ فالحاصل موضوعياً هو أن مؤلف هذا الكتاب يطل على المستجدات والظروف السياسية من منظور واقعي تماماً.

وخاصة في هذه المرحلة التي لا يملك فيها سوى الاعتراف بأن الصين ما برحت تمثل أكبر دائن للولايات المتحدة، ولاسيما في ضوء انفتاح الأسواق الأميركية أمام السيول المتدفقة من السلع الاستهلاكية الواردة – المستوردة من مصانع الصين ومن مواقعها الإنتاجية التي تدفعها ماكينة دائبة النشاط من الجهد البشري والمثابرة الإنسانية والإصرار الجاد والدؤوب.

وهو ما جعل الجهد الإنتاجي الصيني نموذجاً يحتذى في طول منطقة جنوب شرقي آسيا وعرضها، وهذا أيضاً ما دفع مؤلف هذا الكتاب إلى التنبيه باستمرار، عبر الفصول والصفحات إلى حقيقة تقول: لقد أصبحت منطقة جنوب شرقي آسيا أهم منطقة في العالم، فما بالنا وهي تمثل في التحليل الأخير الفناء الخلفي لدولة الصين الشعبية.

وفيــــما وطّدت أميركا مكانتها في الماضي بفضل عــوامل شتى كان في مقدمتها ما أصبح يوصف بأنه القوى الناعمة وخاصة من خلال أفلام السينما وبرامج التلفاز ومنتوجات الإعلام بشكل عام، فإن الصين حققت جانباً من المكانة المنشودة.

وعلى نحو ما يعترف به كتابنا، حين أصبحت، ضمن مرحلة زمنية محدودة نسبياً، أكبر سوق بالنسبة لمعظم أقطار شرق آسيا بما في ذلك اليــابان بجلالة قدرها فــيما أصبحت، كما يضيف الكتاب كذلك، مقــــصداً لما يقـــارب ربع الصادرات الإجمالية لقارة آسيا باستثناء الهند.

عواقب الأزمة المالية

إلى هذه الصورة، أو هذه المرحلة من السباق الصيني – الأميركي، يضيف الكتاب بعداً آخر له أهميته التي لا تنكر، ويتمثل في حقيقة أن الصين كانت ولا تزال أقل البلدان المحورية تضرراً من جراء الأزمة المالية- الاقتصادية .

وفي مواضع أخرى من كتابنا يعمد المؤلف إلى طرح مناقشة يختار لها العنوان التالي: ائتلاف شنغهاي.

وتحت هذا العنوان يدعو الكتاب إلى خطة ترسمها الدوائر الأميركية المسؤولة وتحاول أن تضم إليها من تستطيع من القوي الآسيوية فيما تستهدف هذه الخطة تأكيد الوجود والقوة العسكرية الأميركية في تلك الأصقاع الآسيوية- الباسيفيكية كما اسميناها، وهنا أيضاً نرصد ما يذهب إليه مؤلفنا من دعوات إلى استخدام الغواصات التي تجوب قيعان المحيط الهادئ.

ومن إطلاق الطيارات إياها بدون طيار في أجواء تلك المنطقة، فضلاً عن نصب منظومات الصواريخ التسيارية المهيأة للانطلاق عند الضرورة، وكلها تهدف بداهة إلى ما تصفه صفحات الكتاب بأنه تحييد الطموحات الصينية وكأنه يدعو إلى استخدام القوة الخشنة- الصلبة مقابل القوى الناعمة في مواجهة تطلع الصين إلى منافسة أميركا في سباق القوة العالمية الأولى.

بيد أن هذا النهج الذي لا يتورع عن عسكرة أسلوب التعامل بين اثنتين من القوى العالمية المحورية وإحداها غربية (أميركا) والأخرى آسيوية (الصين) ما لبث مع صدور هذا الكتاب أن واجه انتقادات يُعتد بها بل وذاعت على نطاق واسع.

وكان من أهمها ما رصده واحد من أهم خبراء الاقتصاد في عالمنا وهو البروفيسور جيوفري ساكس الذي لا يفتأ ينبّه إلى أن المواجهة الخشنة عسكرياً وتسليحياً أو ما يوصف بأنه المواجهة الصَقرية نسبة إلى اسلوب الصقور والجوارح – لا تجدي بالنسبة للصين.. لماذا؟

لأنه يتنبأ بأن الصين، إذا ما واصلت مسيرتها الراهنة فهي جديرة، في تصور البروفيسور ساكس بأن تتفوق اقتصادياً على أميركا نفسها مع حلول عام 2027 المقبل، وهو موعد قريب، هل نقول وشيكاً بحكم إيقاع زماننا.

والأكثر من هذا، يضيف الخبير العالمي نفسه، فمن المتوقع- حسب ما تفيد به الحسابات - أن يتضاعف حجم الاقتصاد الصيني مع بلوغ العام 2050.

عاملان مهمان

وفي ضوء هذه التوقعات بات الخبراء والساسة المعنيون يؤكدون على إثنين من العوامل المهمة التي أثارتها المقولات التي ترددت أصداؤها عبر فصول هذا الكتاب:

• العامل الأول: يتمثل في ضرورة أن تعمد أميركا – وربما الدول الحليفة لها في غرب أوروبا- إلى اتباع أساليب ناجعة في مضمار التجديد الاقتصادي سواء بتطوير تكنولوجيا الإنتاج، أو بترقية دافعية ومهارات القوى البشرية العاملة على صعيدها، وبما في ذلك توظيف استثمارات جديدة وطائلة من أجل تحديث الهياكل الأساسية فضلاً عن النهوض بنظم التعليم والتدريب على صعيدها.

• العامل الثاني: وهو عامل نراه متسماً بقدر من التجريد أو التنظير، حين يذهب أصحابه إلى ضرورة التسليم بأن حقيقة صعود الصين مقابل حقيقة تراجع أميركا ليست مجرد محصّلة لفشل في السياسة، ولكنها تأتي في تصورهم باعتبارها واحدة من التحولات المشهودة التي طالما عرضت للبشرية ولحضاراتها وثقافاتها في مراحل شتى عبر التاريخ.

هكذا تكلمت «فايننشال تايمز»

أبدت صحيفة "فايننشال تايمز" اهتماما كبيرا بكتاب "سباق التنافس بين الصين وأميركا" ووصفته بأنه كتاب دقيق المعالجة لموضوعه، ولكنه يميل إلى التشاؤم في بعض الأحيان، ولكن ليس في ما يتجاوز المنطق الرصين.

وإنما الأمر على العكس من ذلك، فهو كتاب متشح بالحكمة، وحافل بالمعلومات الموثقة، ويطرح تمحيصا دقيقا ومقنعا للعلاقات الأميركية الصينية، من عدد من الزوايا التي تستحق الاهتمام عن جدارة.

تغير المناخ أهم مشكلة تلح على واشنطن وبكين

يتوقف المؤلف ملياً عند ما يراه أهم مشكلة تلحّ على طرفــــي المعادلة الأميركي والصيني كي يتواصل التفاعل بينهما على نحو أو آخر، ومهما بلغت درجة احتدام السباق على المكانة العالمية: إنها مشكلة تغير المناخ، حيث أثبتت البحوث المتخصصة.

فضلاً عن تقارير مؤتـــمر خبراء الأمم المتحدة المعني بالبيئة، أن كلاً من أميركا والصين هما أكبر البلدان المتسببة في تلوث المحيط الكوكبي، ومن ثم في ظاهرة – بل هي آفة – تغير المناخ بكل ما تهدد به هذه الظاهرة من مشكلات قد تبدأ عند القطب الشمالي بانــــصهار الجـــبال الجليدية، ولكنها بدأت قرب تخوم الصين نفسها بكوارث موجات التسونامي المحيطية التـــي لم يكد العالم يسترد أنفاسه من جرائها.

نلاحظ في هذا المضمار أيضاً أن سياسة أميركا لا تتوقف فقط عند تصاعد دور الصين في مجال الاقتصاد العالمي، وخاصة في ضوء سياسة التنين الصيني، كما يسمونه، في غمر بل إغراق الأسواق الدولية بالصناعات الصينية الاستهلاكية وشبه الاستهلاكية، بل والمعمّرة على السواء.

إن المؤلف يسلط الأضواء على أهمية ما يسميه البعد الباسيفيكي في منظومة السياسة الأميركية، وهو ما يرادف – كما نتصور- دور أميركا كدولة مطلّة من ناحية غربها القاري على المحيط الهادئ، وبما يعني بداهة أنها لا بد وأن تدخل ضمن شراكات دول جنوب وأقصى شرق آسيا، حيث كان ذلك من الأهداف التي سبق وأن عملت من أجلها إدارة رئيس فاهم أسبق هو بيل كلينتون، حين عمدت خلال عقد التسعينات إلى تجسيد هذه الشراكة الأميركية - الآسيوية – الباسيفيكية في منظومة "إيبك".

هنا أيضاً يحيل مؤلف الكتاب إلى مقولة سبق إلى إعلانها السياسي الآسيوي الحكيم لي كوان يو والمعروف بأنه رائد النهضة في سنغافورة وقال فيها مخاطباً الساسة الأميركيين: إذا لم ترسّخوا وجودكم في المحيط الهادئ، فلن يكون بمقدوركم الاضطلاع بزعامة العالم.

هنا يعمد مؤلف كتابنا إلى ترجمة مقولة السياسي الآسيوي قائلاً في سطور هذا الكتاب: إذا ما سمحنا للصين أن تظل بعيدة عن اسلوب الليبرالية فإذا بها تزيحنا لتصبح هي اللاعب الأساسي في شرقي آسيا، وهي أكثر مناطق العالم انتفاضاً بالحيوية، فلسوف يقدّر لنا (أميركا) أن نواجه أخطاراً بالغة الفداحة بالنسبة لمصالحنا والقيم التي نؤمن بها في كل أنحاء العالم.

المؤلف في سطور

آرون فريدبرغ يعمل أستاذاً لعلم السياسة والشؤون الدولية في واحدة من الجامعات المرموقة في أميركا وهي جامعة برنستون، كما يشارك في إدارة مركز ويلسون لدراسات الأمن الدولي، فضلاً عن مشاركته في الدراسات والبحوث الصادرة عن المكتب الوطني للبحوث الآسيوية.

والبروفيسور فريدبرغ معني أساساً بدراسة أحوال الأمم والدول والإمبراطوريات بين الصعود والهبوط، وهو ما يتجلى بالذات في الكتاب المهم الذي أصدره بعنوان "العملاق يشعر بالإعياء"، وقد تناول فيه ما وصفه بأنه تجربة الانهيار أو التراجع النسبي الذي أصاب بريطانيا (التي كانت عظمى) على مدار السنوات العشر الفاصلة بين عامي 1890 و1905.

عدد الصفحات: 374 صفحة

الناشر: مؤسسة نورتون، نيويورك، 2014