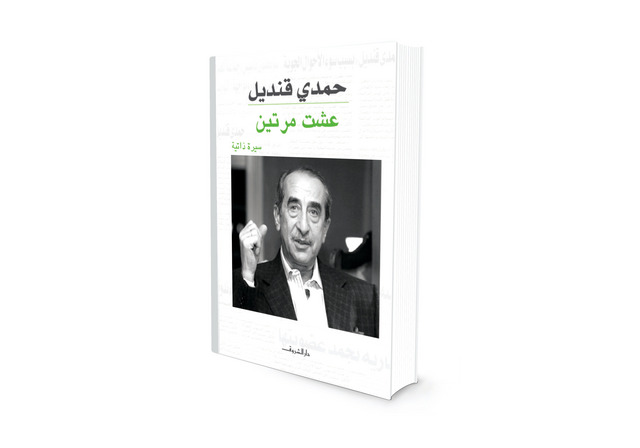

«البيان» تنشر مذكرات الإعلامي الكبير حمدي قنديل 1-10

حياة تجمع بين الأسى والانكسار والصمود والإنجاز

يستمد هذا الكتاب أهميته من أنه يقدم للقارئ العربي سيرة حياة إعلامي كبير لا يتردد في أن يطرحها بصراحة ووضوح وجرأة، محققا معادلة مدهشة تجمع في أطرافها بين الأسى والانكسار والفشل من ناحية، والصمود والحلم والإنجاز من ناحية أخرى، بحيث أننا في النهاية نجد أنفسنا أمام سلسلة من المفاجآت والمفارقات الجديرة بالتوقف عندها طويلا.

وأحد أبعاد الجاذبية التي تتمتع بها سيرة الحياة هذه هي أنها في واقع الأمر تردد أصداء سيرة جيل بكامله رأى النور في ظل الملكية في مصر وانطلق نحو الحياة العامة مع انطلاقة الثالث والعشرين من يوليو ليعيش معها وبها سلسلة من الانتصارات التي حلقت عاليا والانكسارات التي تردت كثيرا، ولكنها في نهاية المطاف تفضي به إلى الإصرار على مواصلة التصدي لسلاسل متتابعة من التحديات وصولاً إلى المنعطف الراهن من الحياة العامة في مصر.

ربما لهذا على وجه الدقة نجد أن الإعلامي الكبير حمدي قنديل قد تصدى للمهمة الدقيقة المتمثلة في العمل متحدثاً باسم الجبهة الوطنية للتغيير التي أسسها الدكتور محمد البرادعي وأيضاً يواصل الانخراط في العمل العام والمشاركة في أنشطة الحركة الوطنية المصرية من دون أن يفقد الاهتمام الذي تميز به طوال عمره بمتابعة تطور الحياة السياسية في العالم العربي بأسره.

من ميلاده وحتى وقتنا الراهن، وبين حكاياته مع أهل السياسة والفن والإعلام تدور مذكرات الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي قنديل التي تصدر قريبا عن دار الشروق بعنوان "عشت مرتين.. سيرة ذاتية" التي نلقي الضوء على أبرز ملامحها هنا.

قنديل الذي يقول إنه عاش مرتين لا يقصد بذلك حياة اليقظة وحياة المنام، فـحياة اليقظة وحدها تكفي وتزيد، على حد تعبيره في مقدمة مذكراته التي يوضح خلالها: عشتها طولاً وعرضاً، أخذاً ورداً، فيها الأسى والانكسار والفشل، وفيها الصمود والحلم والإنجاز، وفيها من المفاجآت والمفارقات ما يعجز عن ابتداعه عتاة المؤلفين.

وهو يضيف في مقدمة مذكراته: أعترف بتناقض في شخصيتي يقال إنه ذلك الذي يميز مواليد برج الجوزاء، يجمع بين التفتح على الدنيا وبعض جذور محافظة، ذلك أنني أقدر المرأة وأفخر بها، لكنني أحاول أن أحميها من التلصص واللغو، لذلك لا أعتقد أن كتب المذكرات هي المكان المناسب للخوض في حكايات النساء، وإن كان ذلك قد أصبح على ما يبدو حقا مكتسبا للقارئ.

وبنبرة ساخرة يتحدث عن معرفة الرجل بالمرأة في المقدمة ذاتها فيقول: لو خيرت لاقتفيت أثر صديقي رجل الأعمال ممدوح عبد الغفار الذي فاجأني منذ نحو عشرين عاماً بكتابه الأول والأخير، وكان عنوانه بالإنجليزية مفاده "ما الذي يعرفه الرجال عن النساء؟".

كان الكتاب ضخماً وغلافه أنيقاً للغاية، في صفحته الأولى كانت المقدمة سطريْن: "هذا الكتاب ألفه رجل ذو رؤية، وضع خلاصة تجاربه في الحياة مع النساء وسلوكهن وأخلاقهن في هذا الكتاب النافذ البصيرة".. وعندما بدأت أتصفح صفحاته المئتين، كانت كلها بيضاء من أول صفحة حتى آخر صفحة.

ويختتم بالقول: لا أدري في النهاية إذا ما كان الذي يحتويه الكتاب هو الذي توقعه القارئ، وإذا ما كانت قد وصلته الرسالة التي وددت أن تصل إليه: أن يحس عندما يضع الكتاب جانباً أنه أكثر قوة ومناعة ضد غوائل الزمن، وأكثر قدرة على الحلم باليوم الجميل الآتي، أما بالنسبة لي فقد أحسست عندما انتهيت من الكتابة بكثير من الرضا؛ ذلك أنني أيقنت الآن أن الذكريات لا تعني شيئا إلَّا لو شاركني فيها الآخرون.

السنوات 1936 1952

جذور أسرة أبي ترجع إلى بلدة كفر عليم في ريف محافظة المنوفية، وكذلك أمي التي أتى أجدادها من أبيها (عائلة حلاوة) من البلدة نفسها، أما أجدادها من أمها (عائلة الفقي) فهم من بلدة طنبشا المجاورة، وهكذا فأنا منوفي أباً وأماً، ولست أدري ما إذا كنت قد ورثت عن المنايفة طباعهم التي يتحدث عنها الأدب الشعبي، وأشهرها البخل، ولكني سأبادر، كما هو متوقع، إلى نفي هذه التهمة.

الثابت على أي حال أن "المنايفة" يقبلون على التعليم، وتفيد الإحصائيات أن في المنوفية أكبر نسبة من المتعلمين مقارنة بعدد السكان.

كان الاثنان أولاد خالة وتزوج أبي من أمي برضاها بالرغم من فارق السن بينهما الذي يبلغ 25 عاما، وأظن أن زواجهما كان مستقرا إلى حد كبير.

في بيتنا في الوايلي ولدت طفلتهما الأولى سوزان في عام 1935 ولكنها سرعان ما ماتت، وجئت بعد ذلك بعام، وسموني محمد حمدي.

كان أبي يسمح لي، بل يطلب مني أحيانا، قراءة جريدة "المصري"، وكانت هي الجريدة الوحيدة التي يشتريها كل يوم، قرأت جريدة "الاشتراكية" في بيت صديق كان والده يشتريها بانتظام، فأصبحت أبحث عنها أنا الآخر بين الحين والحين، وأظنها أثرت كثيرا في توجيه ميولي.

كانت دراستنا مستقرة، ولم يرسب أحدنا في عام من الأعوام، ولا أذكر أني رسبت في مادة سوى مرة واحدة عندما كنت في مدرسة طنطا الابتدائية للبنين، وعندما جاءت الشهادة بدائرة حمراء في اللغة الإنجليزية خلع والدي حزامه وضربني به مرة واحدة كانت هي الأولى والأخيرة التي ضربني فيها، أنا أو واحداً من إخوتي في حياته.

أذكر من زملائي في مدرسة طنطا الثانوية الجديدة: جمال بدوي وعمرو موسى، جمال أصبح فيما بعد صحافيا لامعا وكاتبا كبيرا، وكنت أعتبره واحدا من أفضل من تحدثوا على شاشة التلفزيون وهو يروي كحكاء بارع قصصا مثيرة من التاريخ.

أما الطالب الثاني الذي امتدت علاقتي به بدوره فهو عمرو موسى، وزير الخارجية وأمين الجامعة العربية ثم مرشح الرئاسة، فكان كل من يعرفه يتوسم فيه النبوغ، وكان متفوقا طوال دراسته، وغالبا ما كنا نتنافس معا على المركزين الأول والثاني، وظل طويلاً يتحدث عن هذه المعركة إلى الآخرين أينما تواجدنا معا، ويضيف ضاحكاً أنه كان بالطبع الأول على الدوام.

هناك مغامرة أخرى التي لا أزال أختزن تفاصيلها، فكانت أيضا أيام دراستي الثانوية، حيث علمت أن هناك صحيفة محلية تصدر في طنطا باسم جريدة "الإخلاص"، وكان صاحبها ورئيس تحريرها هو الأستاذ محمد عبد السلام شتا.

ذهبت إلى الأستاذ عبد السلام في الجريدة، وكانت في حارة خلف قسم أول طنطا، يومها كان الرجل رابضاً خلف مكتبه، ورحب بي ببعض المبالغة، وطلب مني أن أجمع أخباراً من هنا وهناك وآتي بها إليه بعد أسبوع، لكنه حذرني من أنه سيكون من الصعب القيام بهذا العمل إلَّا لو أعطاني بطاقة صحافية، وقال إن لديه نوعيْن من البطاقات أحدهما "عادي" والآخر "لوكس".

اخترت اللوكس على الرغم من أن ثمنها كان أربعة جنيهات هي كل ما كان في حصالتي، وحصلت على ما يثبت أنني أصبحت (مراسلاً صحافياً)، أذكر أنني ذهبت إلى الإسكندرية في ذلك الصيف، وعندما كنت أدخل إلى بلاج سيدي بشر نمرة 2 الخاص، كنت أبرز الكارنيه اللوكس وأقول بصوت عالٍ: صحافة، فيسمح لي بالدخول دون أن أدفع الرسوم، وكنت أحس بزهو عظيم.

في ذلك الوقت كان هناك جدل محتدم في البرلمان حول ترميم اليخت الملكي (المحروسة) في إيطاليا، وكانت الحكومة خصصت لهذا الغرض مليون جنيه، وهو الأمر الذي استفز نواب المعارضة، وخاصة المحامي الكبير مصطفى مرعي بك، والذي قدم استجواباً في هذا الشأن وألقى خطابا ناريا قال فيه كلمته الشهيرة: "اليخت ملك فاروق وليس ملكاً للدولة فلماذا تتكلف الدولة بتصليحه؟"، وقد تأثرت كثيراً بالخطاب فكتبت مقالاً على خطى مرعي نفسها، وتسللت به في المساء إلى المطبعة وقمت بدسه في الصحيفة بعد أن خدعت (المطبعجي) في وردية الليل.

حلت الكارثة "بـالإخلاص"، وأغلقت الصحيفة، وألقي القبض على محمد عبد السلام شتا في قسم أول، ولكن سرعان ما دبر أمره، فأفرج عنه خلال ساعات.

عندما اقتربت امتحانات التوجيهية (الثانوية العامة) تبدلت الأحوال، مرض والدي مرضا شديدا اضطر معه للعلاج في مستشفى الجمعية الخيرية في القاهرة، أما أمي فقد أرهقها السفر بين طنطا والقاهرة، واضطربت أحوال البيت، وكنت أنا وإخوتي في غم دائم، فأنهيت الامتحان بصعوبة، ولم أحصل سوى على 60% بالكاد.

كانت صدمة قاسية للعائلة التي كانت تتوقع لابنها المتفوق دائما أن يدخل الطب ويلبس البالطو الأبيض وينادوه: "يا دكتور".

السنوات 1952 1956

قادني مجموعي في الثانوية العامة إلى واحد من اختيارين؛ إما كلية العلوم وإما معهد الكيمياء الصناعية، وكان أبي يتكهن بأن للتعدين والبترول مستقبلاً كبيراً في مصر؛ ولذلك رجح كفة كلية العلوم، وكانت كلية العلوم المتاحة هي علوم الإسكندرية.

كانت نقلة ثقيلة في حياتي من البيت الدافئ إلى المجهول، سافرت مع والدي إلى الإسكندرية، وكان لنا هناك أقارب يعيشون في حي فيكتوريا، طلب والدي منهم أن يساعدونا على إيجاد مسكن لي يفضل أن يكون "مع ناس طيبين"،.

أذكر أنني اشتريت كتبا كثيرة، وكان معظمها بالإنجليزية، وكنت أستغرق في الدراسة إلى حد أنه لم يكن يغريني في المدينة الكبيرة شيء سواها،وداهمتني نوبات من الصداع لم أكن أعرفها من قبل، ولم يمضِ شهران حتى استولى عليَّ شعور جارف أن أعيد امتحان التوجيهية وأحصل على مجموع أستعيد به كرامتي وسط أقراني وأعيد به البهجة إلى الأسرة، وأظن أن هذا كان دافعاً هاماً لعودتي إلى طنطا، وأعتقد أن أبي وأمي لم يمانعا في ذلك بل ربما كانا يحبذانه.

بدأت أجمع كتب التوجيهية مرة أخرى وأعد نفسي للامتحان، إلَّا أن نوبات الصداع كانت تتكرر بسرعة أكبر وحدة بالغة، ولم أكن أستطيع القراءة أكثر من دقائق معدودة، وظن الجميع في بداية الأمر أنني أحتاج إلى نظارة طبية ولكن نظري كان سليماً، وهكذا صحبني أبي إلى القاهرة حيث طفنا بأطباء في كل التخصصات عدا أمراض النساء والأطفال.

وهكذا قفلنا عائدين إلى طنطا ونحن في حيرة، والصداع لا يزال على حاله، وكان التفسير المنطقي الذي توصلت إليه صديقات أمي بعد أن أمضين معها يوماً كاملاً يبحثن فيه الأمر هو أن "الولد معمول له عمل".

وهكذا جيء برجل معمم إلى البيت، وأعدت له غرفة مظلمة وحده، خرج منها بعد ساعة ليعلن على الجميع أن الولد معمول له عمل فعلاً، وأن هذا العمل مدفون في الحقول المجاورة لمستشفى طنطا الأميري، وأننا يجب أن نخرج في اليوم التالي في الفجر لنبحث عنه، وعندما جاء الرجل بالحنطور مع أول خيط من خيوط النهار نزلت إليه مع أبي، الذي كان ممتعضا امتعاضا شديدا، لكنه حاول إخفاء شعوره.

وتوقف الحنطور بنا بجانب سور المستشفى، ونزل الرجل معصوب العينين ونحن وراءه، وعندما أمسك بالسور بيده، خطا ثلاث خطوات عدَّها بحرص، ثم توقف وخلع منديله من فوق عينيه ونادى على واحد من الفلاحين الذين كان يعملون في الحقل بالقرب منا: "إفحت هنا يا جدع"، وإذا بخرقة ملفوفة في قطعة من القماش القذر تظهر من باطن الأرض .

عاد بنا الحنطور إلى البيت، حيث طلب الرجل طشت غسيل مليئاً بالماء، ونثر فيه كثيراً من الملح حتى ظهرت بداخلها ورقة ملفوفة بعناية فقال الرجل إنها العمل، وعندما هَمَّ بإلقاء الورقة في الماء أطبق والدي على يده وصمم على أن يقرأ ما في الورقة، حاول الرجل أن يقنع والدي بأن من يلقي نظرة واحدة على العمل تعمى عيناه، ولكن والدي لم يتراجع.

فاتني الدور الأول من امتحانات التوجيهية، ولم يكن قد تبقى على الدور الثاني سوى شهرين اثنين، لكنهما كانا كافييْن مع دأبي وإصراري، ودخلت الامتحان، وأهلني مجموعي بـ 74.5% لدخول كلية طب قصر العيني، فعم الفرح الأهل والمعارف، وبدأت في الاستعداد للرحيل إلى القاهرة.

المؤلف في سطور

ولد حمدي قنديل لأسرة من الطبقة المتوسطة، وفي كنف أبٍ مثقف يعمل ناظر مدرسة وأم متعلّمة. بقرية كفر عليم قرب مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وترجع اصول عائلته إلى محافظة الشرقية، فجده الأكبر قنديل خليل كان عمدة قرية المحمودية مركز ههيا عام 1830، وما زال مركز ثقل عائلته هناك.

ونشأ قنديل وترعرع في القرية، وكان يقوم برحلة صيفيّة سنويّة على قارب، حيث كان والده يدسّ في جيبه 50 جنيهاً استرلينياً ويصطحبه إلى اليخت الصغير، قائلاً له: "لا تعد قبل شهر يا بني".

وعلى المركب، تنقل الشاب بين أجمل عواصم أوروبا. ولم يُحرم من ممارسة أيّ هواية. وفي الكشّافة، كان المشرف يعلمّه عن الأديان المختلفة، ويصطحبه في جولات طويلة إلى الصحراء.

بعد ثلاثة أعوام من دراسة الطبّ، قرّر أن يعمل في الصحافة. هكذا، انضمّ إلى مجلة" آخر ساعة" بناءً على طلب الصحافي الكبير مصطفى أمين، وبدأ صحافياً في عام 1951 ينشر رسائل القراء بـ 15 جنيهاً في الشهر.

من برامجه التي حظيت بشعبية طاغية برنامج "رئيس التحرير". وقد انتقل لاحقا إلى الإمارات العربية المتحدة لتقديم برنامج جديد بعنوان "قلم رصاص" .

وقد مارس النقد بشتى أنواعه وعلق كثير من الإعلاميين في الوطن العربي على ذلك - بمن فيهم عمرو أديب، منى الشاذلي، رولا خرسا، وائل الإبراشي واخرون. عمل قنديل لاحقا متحدثا باسم الجبهة لوطنية للتغيير التي أسسها الدكتور محمد البرادعي، وهو يواصل الانخراط في العمل العام والمشاركة في أنشطة الحركة الوطنية المصرية.

أول مغامرة في عالم السياسة مرت بتجربة مثيرة في توزيع المنشورات

كان لي في صدر العمر بطل أسطوري واحد هو لطفي فطيم. كان في العشرينيات من عمره، وكان جاراً لنا، لفت نظري بزيارات البوليس السياسي المتكررة له.

كان لطفي لغزاً بالنسبة لي ، وازداد اللغز غموضاً حين قال أحدنا إنه شيوعي، ولم يكن هناك بد من أن أتربص به ذات مرة وأسأله إذا ما كان شيوعياً حقاً، وما هي هذه الشيوعية؟ وقد أجابني يومها بإيجاز، لكنه وعدني أن نلتقي مرة كل أسبوع ليحدثني باستفاضة.

عندما التقينا في الموعد المحدد نبهني أن أكتم سر لقائنا ومكانه فازداد الأمر بالنسبة لي إثارة، وأعطاني يومها محاضرة موجزة تذكرت منها عبارتين براقتين، "العدالة الاجتماعية" و"المساواة بين البشر"، لما قلت لأبي ما سمعت قال إن ذلك كله موجود في الإسلام، وطلب مني أن أستعد في عصر اليوم التالي ليصطحبني إلى جمعية "الشبان المسلمين" سألته: الشبان أم الإخوان؟ أذكر ما قال: "لا، الإخوان شداد شوية"، ربما كان يعني متشددين، أو يعني أنهم ميالون إلى العنف، خاصة أن الأنباء كانت تواترت عندئذ عن مقتل النقراشي باشا، رئيس الوزراء، واللواء سليم زكي، حكمدار العاصمة، على أيديهم.

دعاني لطفي فطيم إلى بيته حيث طلب مني أن أعاونه في نسخ المنشورات بخطي لأن الشرطة أصبحت تعرف خطه جيدا، وعندما تهربت طلب مني أن أعاونه في توزيعها .

قال إنه يعرف أنني أصلي الجمعة في مسجد قريب من البيت، ولكنه يطلب مني أن أصليها في الأسبوع التالي في مسجد السيد البدوي الحاشد عادة بالمصلين؛ لكي نوزع فيه منشورات معادية للملك.

ذهبت إلى منزله صباح الجمعة، حيث شحنت حزمة من المنشورات داخل سترتي، وفعل هو الآخر الشيء نفسه، وذهبنا إلى المسجد، توجه هو إلى الطابق الأرضي، وطلب مني التوجه إلى الطابق العلوي، وقال: "عندما تنتهي الصلاة، ويبدأ المصلون في التسليم اقذف المنشورات من أعلى إلى صحن المسجد بعد أن يلتفت الناس بالسلام إلى جانبهم الأيمن وقبل أن يلتفتوا للتسليم إلى يسارهم، وهرول إلى أسفل تجاه الباب دون أن تجري"، وتمت المهمة بنجاح.

كانت تعليمات لطفي أن يتحاشى كل منا أن يلتقي الآخر لأسبوع كامل، ولكنني شغلت عنه سنوات طوالاً كان قد طلق خلالها النشاط السياسي وسافر إلى الخارج، ربما إلى هولندا، وعندما عاد نجح في ميدان نشر الكتب وتوزيعها، وأصبح أستاذاً لعلم النفس في الجامعة، وقد علمت مؤخرا أنه عاش في السعودية نحو عشر سنوات توفي بعدها في عام 1998.

«باتفاق خاص جميع الحقوق محفوظه لدار الشروق 2014»