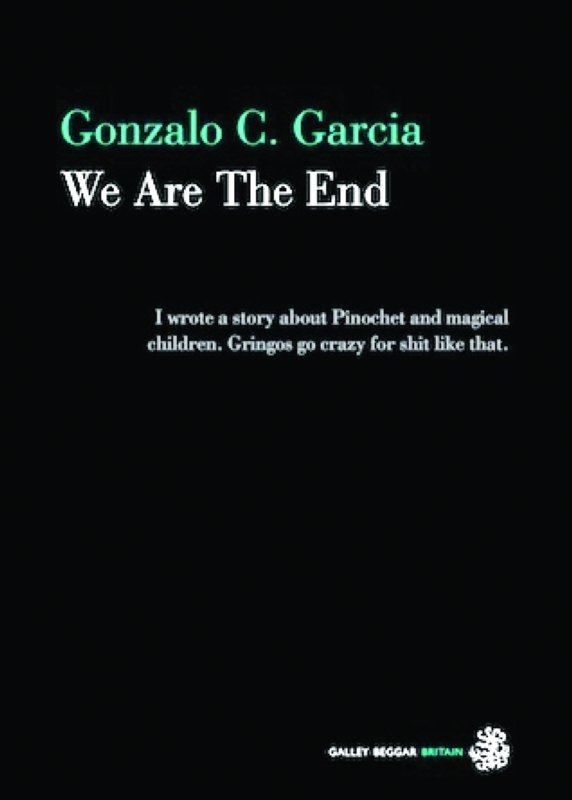

بين الواقع والعوالم الافتراضية، يتنقل الكاتب والأكاديمي التشيلي الشاب، غونزالو غارسيا، في روايته الأولى «نحن النهاية»، تلك التي بينت موهبته الفذة في الكتابة، حيث أشاد النقاد بمستوى كتابته الروائية العميقة، ففيها استطاع غارسيا أن يقدم ملخصاً عاماً للواقع الذي يعيشه الناس اليوم سواء كان في العوالم الافتراضية أو غيرها. غارسيا، من مواليد سانتياغو، تنقل بين عدد من الدول الأوروبية من بينها سويسرا ثم بريطانيا، حيث يُتم دراسته العليا في جامعة «كنت» البريطانية، ويقوم حالياً بتدريس مادة الكتابة الإبداعية بجامعة «واريك» البريطانية. في حواره مع مجلة «ذي زيرفيو» الإلكترونية، يقدم غارسيا رؤيته للجمال، وبلاده تشيلي، وتصوراً عن طريقته كتابته، وبداياته.

لماذا تكتب؟

أتصور أنني أكتب، لأنني لو لم أفعل ذلك، فسأشعر بعدم القدرة على التواصل، أنا أكتب منذ فترة طويلة، وفي الواقع أنا مغرم بالبحث عن أسلوب، يمكنني من الإشارة إلى الأشياء التي يتم تجاهلها على نطاق واسع. بدايتي كانت باقتطاع قصاصات من المجلات التي كنت أطلع عليها في مكتبة المدرسة، لأكتب تعليقاتي على الصور التي كانت تجسد معنى بالنسبة لي، وبعدها اتضح لي كيف أنه يمكنني التعبير عن أشياء عديدة، مثل الحزن في تلك الصور وغيره، لذا أشعر أني أسعى إلى جعل هذه الصور ملائمة للتواصل مع الآخرين، كنت مهتماً بالتعبير عن أفكارهم ومدى عمق تجاربهم.

روايتك «نحن النهاية»، كان لها صدى واسع، الكل كتب عنها، هل هو شيء طيب، وهل تمثلك بالفعل؟

تعرف أنني ما زلت أتأقلم مع هذا العمل، ولو أردت الحقيقة أنا لم أكتبه وفي ذهني هدف، أن يمثلني. في الواقع عندما بدأت بالكتابة، لم أفكر حتى في عبارة «أن تشبهني»، ولم أستخدم كلمة «ميلنييل»، أي رواية المرحلة، وهي الألفية الثالثة لوصفها، هذا شيء سلبي للغاية، لا يمكنني فعله. مرة أخرى، أليس من العجز القيام بذلك، أن تصنف نفسك! أعتقد أن ما أحببت أن يمثلني هو الأسئلة ذات العلاقة بالاهتمامات التي تمثل جيلي، مثل الأسئلة التي طالما دارت في أذهاننا، من قبيل إلى أين نتجه كوننا جنساً بشرياً؟ وكيف سنكون حينها؟ لماذا نشعر بالكآبة والحزن، والصعوبة في عمل الأشياء؟ لماذا لا نستمتع بالعمل؟ لماذا تتحول المتعة في حياتنا إلى واجب؟ ما هذه العوالم الافتراضية القاتلة؟ والمشكلة بعد ذلك تكمن في أننا نسأل أنفسنا في اليوم التالي: كيف كنا نعيش من دون هذا كله؟ وهل يجوز أن يكون الشعور بالسعادة والبهجة مقروناً بالشعور بالذنب؟ هل تعودنا على أن نبسط القضايا الكبرى ونعقد ما دونها. هل هذا صحيح؟

وكما ترى، فهذه الأسئلة تبدو غير قابلة للإجابة. ولو نظرت إلى أي أحد آخر غيرنا، فستجد لديه الأسئلة ذاتها، ولكن دعني أقول، إنني أجد نفسي في جزء من هذا التصنيف، خاصة في ما يتعلق ببعض القضايا التي يعاني منها الشباب اليوم، مثل مشكلات الاستقرار الوظيفي والاجتماعي. وبالنسبة لتصنيفي ممثلاً لأي شريحة اجتماعية، هذا يعتمد في الواقع على مدى مشاركتي أو عدمها في وجهات نظر الآخرين، كما يعتمد أيضاً على فهمي لهم، وهو ما لا يمكن اعتباره مقياساً حقيقياً للانتماء إلى شريحة معينة.

هلا حدثتنا قليلاً عن روايتك؟

سأكشف عن أشياء لا تعرفها عن الرواية، أتعرف المشهد الذي يظهر فيه «توماس» بطل الرواية نائماً أسفل مكتبه، إنه مقتبس من الصورة التي يبدو عليها مكاني في مكتبة الجامعة، هذا المكتب يبدو كالشرفة المفتوحة على قاعة القراءة والبحث، في المكتبة يشرف عليها مكتبي من أعلى، كنت أنام في هذا المكان ولم يكن يراني أحد.

أقمت في سويسرا لمدة طويلة، فهل كان ذلك مملاً بالنسبة لك، وكيف ترى هذا الجمال الآن؟

تذكرني سويسرا بالعلاقات الطيبة التي تتحول إلى عكسها، مثلاً، عندما تتعود على الجمال في هذا المكان وبعد ذلك تمله، علماً بأنه ليست كل الأماكن جميلة، ولكنك تحب أن تكون فيها، والواقع أن سويسرا تتحول إلى مكان ممل بمجرد أن تتشبع من جمالها، ومن خلال تجربتي الشخصية، تتحول البحيرة فجأة إلى اللون الرمادي بعد أن كنت ترى بعينيك البحر، لذا توقفت عن الاحتفاء بتلك اللحظة القصيرة التي كانت تتراءى لي فيها الجبال من جديد واضحة جميلة بعد انقشاع الغيوم والضباب عنها، كنت قد تعودت على الذهاب إلى منطقة البحيرات في «فيفي»، وكنت آخذ معي القوارب الدواسة، وأحياناً كنت أخرج مع أصدقائي من طلبة المدرسة الثانوية في نزهات، حيث نتجول ونغني ونعزف الغيتار، وأحياناً نصرخ ونصدح بالغناء ونرفع عقيرتنا بالصراخ، لم يكن يساورنا أي شعور بالخجل من تلك التصرفات، وتعودنا أن نذهب إلى أحد المتنزهات التابعة لإحدى كليات الفنون، نشم هناك رائحة الأعشاب باستمرار، وأحياناً كنا نقذف بأنفسنا في البحيرة، فيمنحنا ذلك شعوراً بأننا ما زلنا صغاراً.

ولكن، في ما بعد، تحول كل ذلك إلى شيء عادي، فالبحيرة صارت عادية، والجبال مملة، ما قادنا إلى ارتياد الملاهي، حيث كان فيها كل شيء، ولكنها سرعان ما تحولت إلى أماكن مملة وباهظة التكاليف، وبذلك أصبحت الأماكن كلها متشابهة.

الحقيقة أن حال الأماكن يعتمد على حال الموجودين فيها، وليس الأماكن نفسها أو المواقف التي تجد نفسك فيها، واكتشفت من خلال تجربتي أن كل الأماكن تصبح مملة، وأحياناً تبدو سالبة وفارغة ومليئة بالجهل والتخلف، بالنسبة لشخص يشعر بالملل من الأماكن التي يعيش فيها أو كان يعيش فيها، وربما أن الناس الذين يعيشون فيها أصبحوا أكثر بشاعة.

وسؤالك عن الأشياء القيمة في سويسرا، يجعلني أجيب بأن هناك أمكنة جميلة، مثل متحف الألعاب. وفي الواقع، لو كنت من هواة الرعب لذهبت إلى هناك، وشاهدت هذه الألعاب التي تمنحك الشعور بالخوف والرهبة.

إذا كانت تشيلي أو غيرها من دول أميركا اللاتينية، تغرق باستمرار في مشكلاتها لسبب أو لآخر، فهل تعتقد أنه يمكن اليوم ترشيحها كونها وجهات سياحية على سبيل المثال؟

تعرفين، سأرشحها لأن تكون وجهات سياحية. أتصور أن تشيلي مكان معروف باعتدال الطقس، لو كنت ترغب في القيام برحلات طويلة، ومن الأفضل لك أن تتجه شمالاً إلى صحراء «أتكاما»، حيث ستلتقي هناك شباباً يمارسون هوايات حديثة مثل القراءة، ويمشون حفاة، ما سيمنحك الشعور الحقيقي بأنك سائح، وقد لا تلتقي أحداً البتة، ومع ذلك فإن الطبيعة من حولك ستكون خلابة، فضلاً عن ذلك أنا أحب سانتياغو، وأعتقد أن فيها الكثير مما يمكن للذين يعيشون فيها طويلاً أن يكتشفوه، وبالنسبة لي أعشق جسورها ونهرها القذر وأمسياتها الشهيرة التي تقام فيها الحفلات في الشوارع، كما في حي بيلا فيستا.

وستلفت انتباهك الأزياء والموضة، وستشاهد الناس يتسابقون إلى الملاهي من جهة، ومن جهة أخرى يرقصون في الشوارع على قرع الطبول أمام السياح، إنها حالة ذهنية خاصة. ولكن، وحسب ما يأتي ذكره على ألسنة السياح، فإن مشكلة انعدام العدالة الاجتماعية أمر لا يمكن تجاهله من جهة، إن السياحة في الواقع تبنى على مبدأ التغاضي عما يحدث في الواقع في أي مكان. هنا قد تكون سانتياغو الوجهة الأخيرة التي تتمنى الذهاب إليها، ورغم ذلك فأنا أحبها، فهي مدينة متعددة اللغات، ولك أن تستمتع فيها بمشاهدة الجبال البركانية في كل الأوقات.

«نحن النهاية».. كوميديا ساخرة لا تخلو من الواقعية

تعتبر رواية «نحن النهاية» عملاً جاداً بكل المقاييس، ولعل ما يميزها أنها لا تخلو من الواقعية، فالصورة التي تقدمها للقارئ، تبدو ملخصاً عاماً للواقع الذي يعيشه الناس اليوم سواء كان في عوالم افتراضية أو غيرها، كما تبدو مثل القصص التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإضافة إلى كونها رواية جادة، فهي لا تنفك عن تقديم الكوميديا الساخرة، وتثير جملة من الأسئلة حول مصير أبناء جيل ما بعد الحداثة الاجتماعية والتكنولوجية، فيكفي أنها توقظ فينا الرغبة في الفهم، أو الحاجة إلى الاقتراب مما يشبه العالم الافتراضي.

تفاصيل

وللخوض في تفاصيل الرواية نذهب في رحلة بعيداً عن سانتياغو، مسقط رأس المؤلف، لتسرد أحداثها التي تبدأ عندما يراجع بطل الرواية نفسه، أثناء مروره بأزمة عاطفية ودراسية وعملية. فبينما يعاني «توماس» من هجران حبيبته إيفا، عالمة الأحياء البحرية، وصانعة الأشياء الجميلة في حياته، يلجأ هو إلى التفكير فيما يتصور أنه الأهم، وهو معاناته الشخصية. إن الإحساس بعبثية الحياة التي تتأسس عليها حياته أكثر ما يؤرقه، ولا شك في أن هذه الصورة التي يبدو عليها «توماس» وفقاً لما يراه عن نفسه، تأخذ شكل المعاناة الجماعية، حينما يدرك القارئ أنها تمثل الصيغة العامة للحياة، بالنسبة لغيره ممن يطلق عليهم جيل الألفية الثالثة.

فشل متنوع

في الرواية، يطلق المؤلف سؤالاً حول العلاقة بين الحياة كما نعيشها في الواقع، ونظيرتها في العوالم الافتراضية التي نخترعها لنعيش فيها كونها ىروايات لا أكثر، حيث يتملس القارئ من خلاله تفاصيل حياة البطلين، كونهما كاتبين لقصص ألعاب الفيديو، التي دأبت إيفا على تأليفها، وسرعان ما تشعر بالملل، فتقرر العودة إلى الواقع لتعمل باحثة، وفجأة يشعر توماس بعدم الحماس، وعدم الجدوى من انتظار النجاح، في أعقاب الفشل المتنوع والمختلط، عاطفياً ودراسياً وكذلك عملياً، ليبدأ هنا بالتفكير، مفسحاً المجال للتأمل، عبر هذه التفاصيل التي يمدنا بها عن حياته التي يصفها بـ«التافهة». ورغم حالة الملل والتفاهة التي يشعر بها توماس، إلى جانب عدم قدرته الإجابة على أسئلته، يبدو في واقع الأمر متردداً في التعامل مع الأشياء بجدية، بل يلوذ بالصمت معتبراً إياها معاناة عادية، وهي أقرب إلى الشعور بعدم الاقتناع بما حوله، منها إلى الشعور بالتشاؤم، ولو نظرنا إلى ذلك بواقعية، نجد أن العالم كله يتقاسم معه هذه الأحاسيس.

مقتطف

ذات يوم، ناول «توماس» «إيفا» مفكرة، كانت في الواقع المفكرة التي تعودت على أن تدون فيها أفكارها، إلا أنها قالت إن كتابة أفكارها بهذا الشكل لم تعد مريحة بالنسبة لها، فهي لم تشعرها يوما بالسعادة، بل إنها كانت باستمرار تؤكد شعورها بالاغتراب والبعد عن الذات. اجابته: أريد التخلص منها... وهو منذ ذلك الحين، يستيقظ من نومه، يغلق موقعا ويفتح موقعا الكترونيا آخر، بيمبو، أمازون، باحثا عن مكانها في القارة القطبية الجنوبية.