فعاليات عدة تشهدها دبي حول «الفن السابع»، تفتح مجالات نقاشية، وتتحقق من خلالها متعة مشاهدة الأفلام السينمائية، والثراء الفكري المتولد من تعدد الرؤى والأفكار.

ويحتضن مسرح مكتبة محمد بن راشد مثل تلك الجلسات الثقافية ضمن «ليالي سينيوليو» السينمائية، التي يقدم لها المخرج الإماراتي نواف الجناحي.

وفي هذه العجالة نبحر في عوالم نموذجين مختارين من الأفلام القصيرة، التي عُرضت بأمسيات مختلفة هذا العام، في سياق تلك المبادرة التي غدت منصة رائدة تقدم تجربة ثقافية مميزة، وتعزز الحوار الفني في المجتمع.

«قبل أن يتلاشى المطر»

صدمة الحزن العميق التي لا تنتهي، وعدم تقبل العقل فكرة الموت مع إيمانه بها، تلك هي القضية المحورية التي تدور حولها مجريات أحداث الفيلم العربي «قبل أن يتلاشى المطر» للمخرج حسن عمار، ضمن أجواء تبعث الغموض في نفس المشاهد، وتفتح باب تساؤلات متلاحقة.

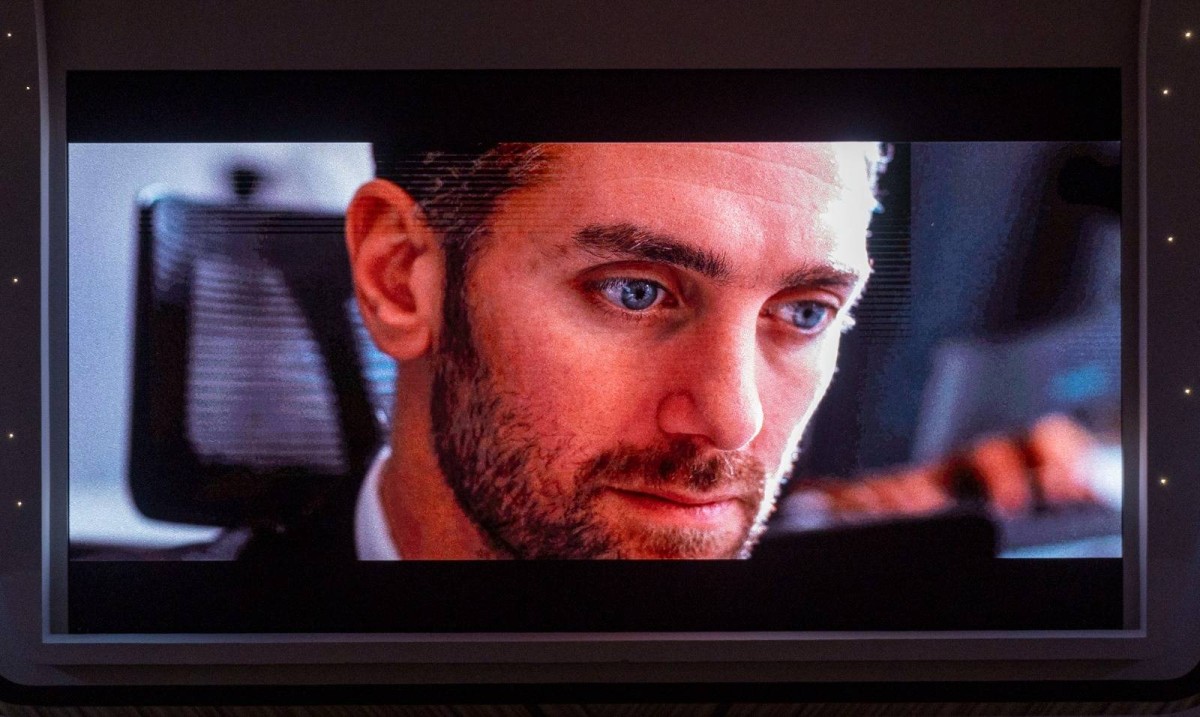

وخلال العمل الفني يوظف المخرج تقنيات التصوير بطريقة متسارعة، تعكس حالة الحياة المبرمجة، التي يعانيها البطل، الذي فقد ابنته، وعلى أثر ذلك تمضي يومياته بوتيرة متكررة، لا تعرف التأني أو الهدوء إلا أثناء الحلم المفزع، الذي يراوده كل ليلة.

ويمكن للمتلقي أن يلحظ كيف يسرد الفيلم التفاصيل، التي تعايشها الشخصية الرئيسة في القصة، إذ يبدأ اليوم بكابوس كئيب، يرى فيه البطل نفسه وقد أعياه الركض في صحراء سحيقة، حيث تنهال حوله النيران، التي تقذف من كل مكان، في مشهد يصور حرباً رمزية، تشير إلى الصراع مع الحياة المأساوية.

وما إن يكتمل هذا المشهد حتى تتتابع اللقطات الخاطفة واحدة تلو أخرى، راصدة روتيناً مملاً من الحياة العملية، التي تنتهي عند نقطة البداية الأولى، لنشاهد الحلم الحزين ذاته دلالة على اختصار الحياة واختزالها فيه.

وبعبارة «شوفت إيه في الحلم» يصنع السيناريو سؤالاً ملحاً، يردده الطبيب النفسي، الذي يحاول إخراج البطل من تبعات الكآبة المسيطرة على ذاته، ويقنعه بضرورة مواصلة الحياة، وتناسي الألم، وفي ظل ذلك يواصل المخرج التلاعب بعقل المتفرج، وغرس الشكوك في عقله تجاه بعض الأحداث، لينهي الفيلم بطريقة مفاجئة، يتردد فيها صدى السؤال المُلح.

«الشاطئ»

أحداث محاطة بالغرابة والخوف أحياناً، يرسمها الفيلم الهولندي «الشاطئ» للمخرج إيرون شيان، وتكثر فيها المطاردات على حساب الحوارات، التي تكاد تتلاشى، وتناقش فكرة العلاقة بين جيل الأبناء والآباء، وحقيقة التبعية المفرطة، ومصير الثقة التامة والتقليد الأعمى.

وتنطلق مجريات الأحداث بمشهد سريع، يصطحب خلاله والدان ابنهما إلى أحد الشواطئ، ويقومان بفعل غريب مغرق في الغموض، وذلك عندما يعمدان إلى ستر ملامحهما بحبال يلفَّانها على رأسيهما، ويفران معاً إلى حيث لا يدري أحد، تاركين فلذة كبدهما دون أدنى التفاتٍ.

ومن هنا تبدأ المطاردة الطويلة والرحلة التي قد تبعث على الشعور بالملل أحياناً، حيث يحاول الصبي المسكين البحث عن أبويه دون جدوى، وقد سيطرت على عقله كل التساؤلات الغريبة عن أسباب ما فعلاه.

وخلال تلك الرحلة تبدو بعض العناصر، التي يمكن تحليلها فنياً بأنها رموز ذات دلالات مقصودة، أبرزها الحبال التي يمسك بأطرافها الطفل ساعياً إلى اكتشاف نهاياتها التي لا تفضي إلى شيء ملموس، وكأنها إشارة إلى رحلة الحياة العبثية، التي يمضي خلالها الإنسان وراء متبوعه دون نتيجة مفهومة.

ولم تكن تلك الحبال هي الرموز الوحيدة في القصة العجيبة، بل ظهرت غيرها من الإلماحات والإيماءات الناطقة ببعض المعاني، التي تتباين دلالاتها وفق تنوع الرؤى، لكن المشهد الأبرز في كل ذلك هو اللحظة، التي يعثر فيها الصبي على أبيه وأمه، وعندها تبدو أجسامهما بنياناً يتساقط ويضمحل دليلاً على نهاية رحلتهما، وينتهي الفيلم بمشهد الصبي وقد شاخ في هذا المكان الموحش، الذي يبدو كأنه الحياة، التي تتعاقب فيها الأجيال.