يجيد الناقد والمترجم السوري، صبحي حديدي، استخدام أدواته الابداعية، بمهارة وحرفية في كل مرة ينتقل فيها، من ممارسته النقد، إلى الترجمة أو كتابة المقال، ليترك في كل جانب منها، رصيدا يمثّل إضافة للقارئ العربي. وفي مقر إقامته في باريس، يعكف حديدي على استكمال العديد من الكتب التي يشتغل عليها، منذ زمن طويل، ومنها :

محمود درويش والملحمية الغنائية، وذلك بالتوازي مع متابعته البحث المعمق في مواضيع عدة، أبرزها اشتغاله على قصيدة النثر العربية، والتي كانت موضوع محاضرة، قدمها أخيرا في أبوظبي. ومن إشكالية قصيدة النثر، وما تحمله من تداعيات، كانت بداية حوار«مسارات» مع حديدي.

هل أدت قصيدة النثر إلى استسهال عملية الكتابة، وبالتالي أفرزت وجود عدد ممن يقدمـــون أنفسهم على أنهـــم شعراء؟

بالتأكيد. إنها ظاهرة موجودة في الثقافة العربية أكثر من أي ثقافة أخرى، ذلك لأن البنية الإيقاعية الكلاسيكية العربية هي تتصف بالغنى والعمق والتعقيد، ويجب أن يكون هناك دربة معينة في الكتابة بالشكل الموزون، مهما كانت الصيغة( عمودي أم تفعيلة). وبالفعل أنتج وأفرز ذلك ما نسمية ب "الشعر الكسول". فالذي يكتب قصيدة النثر لا يود الخوض في مشاق العروض، لكن هذا لا يلغي على الإطلاق، حقيقة أن شكل قصيدة النثر، عند الشعراء العرب الذين يكتبونها بصيغة متقدمة وناضجة، شاق ولا يقل في صعوبته عن العروض، ذلك لسبب بسيط.

وهو أنه شكل مفتوح يستخدم النثر، وليست هناك قواعد مسبقة ولا قواعد واضحة، وحين يكتب شاعر قصيدة تفعيلة، فإنه إذا أخل بالتفعيلة هناك خلل عروضي، وإذا كتب شعرا عموديا تكون المسألة واضحة أكثر، لكن في قصيدة النثر يوجد مشكلة في الشكل، إلا إذا كان الشاعر من الرداءة إذ انه لا يتحسس على الإطلاق، ولا ينتبه.

ولا يجيد صياغة تشكيل إيقاعي داخل القصيدة، بحيث تعطي انطباعا تشكيليا. فهناك العديد من العناصر التي يمكن من خلالها لقصيدة النثر، فرز تشكيلات إيقاعية، إذا فشل الشاعر فهو بالاصل، ليس معنيا، لا بالعروض ولا بأية صفة إيجابية وجمالية في شكل القصيدة، وهؤلاء الشعراء موجودون فعليا، وأظن أنهم انضموا إلى فئة الخاملين أو الكسالى.

بين النثر والنقد

هل تُظلم قصيدة النثر حين يقال عنها "قصيدة"؟

إن قضية التسمية واحدة من مشكلات قصيدة النثر، في الثقافة العربية، وأيضا في الثقافات الأم التي شهدت ولادة قصيدة النثر، فهي تبدو وكأنها تجمع بين متناقضين: بين الشعر والنثر، فالقصيدة تحيل إلى الشعر، والشعر يحيل إلى النثر، والذي قد يكون تقريرا سياسيا، أو اقتصاديا أو سردا أو قصة قصيرة أو مسرحا. لكن رغم كل الإشكالات التي اكتنفت التسميات العديدة، خاصة في العالم العربي.

لأن هناك محمولا دلاليا عاليا ومشحونا بمفهوم الشعر، وذلك يحيل في الوجدان العربي، إلى فن مستقل تماما، متمترس خلف تراث إيقاعي عريق، وهنا تحيل التسمية إلى مشكلة. وفي الغرب، حُلّت هذه المشكلة، بسبب نوع من التفاهم والاتفاق في مساحة القراءة، فقصيدة النثر ليست الشعر الموزون، وفي العالم العربي لا نزال نعاني من الأمر لسببين رئيسيين، الأول أن الذائقة العربية متعودة على إيقاعية ثرية وجاذبة في موسيقياها وايقاعها، ومن الصعب التسليم بأي شكل آخر يسمح بالتخلى كليا عن البنية الإيقاعية. واما السبب الثاني.

فيتمثل في ان الشكل لم يستقر على مستوى القارئ، فالنماذج الكبرى تجعل القارئ لا يتساءل فيما اذا كان هذا شعرا أم لا؟ وإنما يستقبله كشعر، أيا كان الشكل. فهناك شرائح واسعة من القراء، يقرؤون نموذج الماغوط الذي يساق كنموذج ناجح على قصيدة النثر العربية، ويشعرون بهذا الشعر ويقبلون عليه، ويعتبرون أنه فن، وأحيانا يقولون انه قصيدة نثر، وكثرت الأمثلة وتنوعت، ولكنها للأسف، لم تصل للقارئ على نطاق تعاقدي، بمعنى أن يقرأ القارئ وهو مستعد للتسامح مع مفهوم الشكل. وطبعا، إذا تكاثرت هذه النماذج فمشكلة قصيدة النثر على الأقل عند القارئ، ستنحسر، وينحسر عنها الظلم، وينحسر الظلم عن القارئ المتهم بأنه لا يجيد قراءة قصيدة النثر.

والشاعر المتهم بأنه يكتب شعرا، لا يعتبره القارئ شعرا، والناقد متهم بأنه لا يعنى كثيرا، وبالتالي فإن اختبار قصيدة النثر العربية المعاصرة، هو في الكتابة الشعرية العالية، والاقتراب أكثر في عملية استفزاز القارئ والذائقة، وذلك بطريقة بناءة، وليس بطريقة تضعه جانبا، وتعتبره ناقص الذائقة، أو قاصرا في القدرة على تفنيد القصيدة.

قراءة مسلّحة

هل تعتقد أن النقد نص إبداعي جديد، أكثر من كونه يحلل الإبداع؟

على مستوى كوني، فإن النقد تابع للإبداع، ويأتي بعده. ولكن بعد أن يأتي النقد، يحدث نوع من التفاعل ما بين "القبل والبعد"، والذي سيكتب بعد الكتابة النقدية التي تلت نصا إبداعيا، يمكن أن يظهر في ذهنه بعض المعايير التي اكتشفها النقد لم يكن المبدع منتبها إليها، وفعليا فغن وظيفة الحقيقية ليس ان ينتبه إلى خصائص فنية في كتابته. إن النقد عبارة عن نشاط معرفي وليس نشاطا إبداعيا، ولا تمكن مقارنته بالإبداع، أو حتى ان نقول انه يسير الى جانبه، فهو فقط يقبع دوما في سيرورته، خلف الابداع وكتابع له. وأعتقد أن النقد يقوم بوظيفة أساسية واحدة أو اثنتين.

إلا ان الوظيفة الكبرى تتأتى من كونه يقترح على القارئ، نمط قراءة أسميها: مسلّحة، ذلك لأنها تعتمد على عدة منهجية وصيغة معرفية واسعة يفترض أن الناقد يتحلى بها، وهي تقترح عليه قراءة واحدة من قراءات شتى، وربما تكون قراءات بعدد القراء، وليس بعدد نسخ الكتاب، وبالتالي هذه القراءة الخاصة، ولأنها مسلّحة من قبل ناقد متدرب، يمكن أن تعين القارئ أكثر من قراءته الشخصية، لأنه غير مضطر الى أن يكون متدربا نقديا حتى يعجب برواية أو قصة.

لكن إذا نجح الناقد من خلال القراءة المقترحة، في التوصل إلى خط نظري معين أو فكرة معينة، أو أداة في العمل التطبيقي، يمكن أن تنسحب على نماذج أخرى وتصبح نوعا من المعيار، فهنا هو فعليا، قام بوظيفة أخرى. والمثال الذي نسوقه دائما هو مثال إليوت، حين كتب عن مسرحية "هاملت"، إذ إنه توصل من غير قصد، إلى معادلة موضوعية. وبدا ان مفهوم المعادل الموضوعي، تحول، لديه وعدد من النقاد الاخرين، الى نوع من المعيار النقدي المتقدم، وهذه وظيفة إضافية.

" عوليس" نموذجاً

هل تقصد أن النقد لا يوازي الابداع أو يحلّله؟

ربما انه يبقى متخلفا عنه، ذلك بمعنى أنه لا يتبعه بما يكفي، أو يتبعه بفارق مسافة بعيدة تصل الى حدود النأي أحيانا. وبالتالي تصبح هناك هوة شاسعة ما بين النص والنقد، أو يكون الثاني متخلفا، وهذا بالمعنى النوعي، أي الكيفية، مثلما هي الحال بالنسبة الى علاقة النقد الغربي مع رواية "عوليس" للكاتب جيمس جويس. إذ اعتبر النقد تلك الرواية الشهيرة.

والتي ربما تكون أفضل رواية بالتاريخ الإنساني، نوعا من الهذيان، وأدبا إباحيا ومغامرة لغوية جوفاء، وهذا لأن المفهوم والرؤى النقدية السائدة أنذاك، كانت بمستوى أدنى من السوية الإبداعية التي بلغها جويس في روايته.. وهنا يحدث افتراق ما بين النقد والنص الإبداعي، وغالبا ما يكون الفرق ما بين ناقد ديمقراطي وآخر رجعي( محافظ بطابعه)، فالاول يتقبل سطوة الإبداع وينحني أمام الجديد، بينما يقول المحافظ، ان هذا تراث وكلام فراغ لن أتعامل معه، أي انه يحكم على الجديد بأنه أقل مستوى. وربما يكون الاثنان معا، الناقد الديمقراطي والاخر المحافظ، مسلحين بنظرية متوازية.

مسؤولية

قمت بترجمة مؤلفات لها علاقة بالفكر، إلى جانب روايات عديدة. . ما الذي يدفعك الى التنويع في ترجماتك؟

إن كل من يمتلك مهارات التمكن من اجادة لغة أجنبية، ومن ثم يجد لديه القدرة على الترجمة، ولكنه لا يقوم بهذا الواجب، يتخلى، فعليا، عن مهمة معرفية شديدة الخطورة. وشخصيا، أنظر الى الترجمة، على انها ضرورة معرفية تقوم على ركزيتن، الأولى ذاتية تتجسد في المبادرة الى ترجمة كتاب ما إذا أعجبني.

والثانية تظهر في الحالات الإبداعية والفكرية، وتلك الركيزة مرتبطة لدي بمرحلة الشباب، عندما كان لدي اختلاط ما بين الأدب والسياسة، وربما لانني عملت في مجال السياسة مبكرا، او كوني أكتب مقالا سياسيا، أكثر من المقالات النقدية. وأذكر المفكر الراحل ادوارد سعيد، حين قال لي ذات يوم، كلاما تأثرت به في هذا الصدد، فحواه ان الناقد الذي لا يتقن كتابة مقال سياسي، لا حاجة له، واستعان في حديثه ذاك، بجملة استعارها من اللهجة الفلسطينة: "بلاش منه".

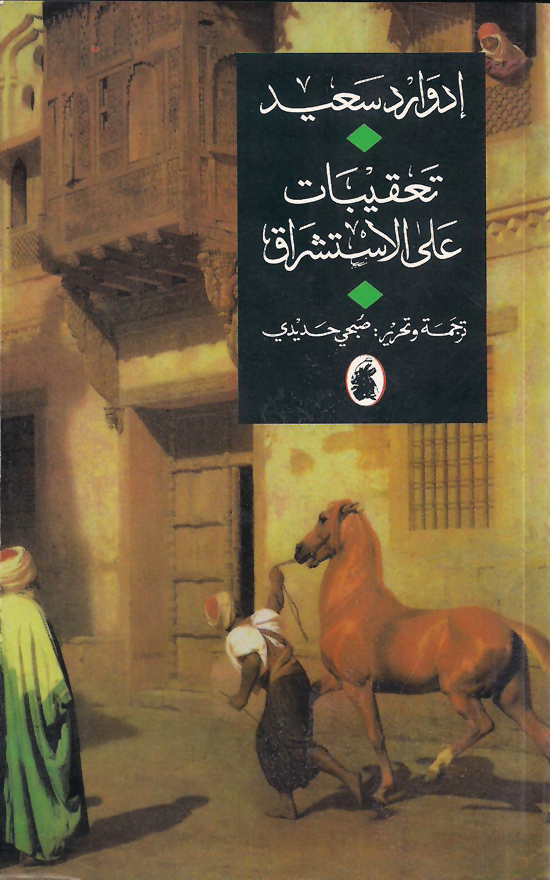

وهكذا، أصبح لدي بالتالي، القدرة على الكتابة في الفكر والسياسة. وهو ما جعلني أقدم مقالات فكرية سياسية الى القارئ العربي، والآن مضى زمن طويل منذ أنجزت كتابا في الترجمة، عام 1995. وهو:" تعقيبات على الاستشراق" من تأليف إدوارد سعيد، بسبب المشاغل، ولكن لم أتوقف عن الترجمة المنفردة لنصوص نقدية وقصائد.

"غنائية محمود درويش"

ما الجديد الذي اكتشفته في تحضيرك لكتاب "محمود درويش والملحمية الغنائية".. ولماذا تأخرت في إصداره؟

لم أقصد أن أكتشف شعر محمود درويش، رغم أنه عالم ذات قارات مجهولة، وحصرت ميدان البحث في قصائد درويش في فترة ما بعد عام 1982، أي بعد خروجه من بيروت، إذ برزت فيها، وأكثر من أي وقت مضى، النزعة الغنائية الملحمية، والعديد من نقاد العالم وشعرائه، انتبهوا الى هذه النزعة التي تجمع بين الغنائية والملحمية، وهما متناقضتان، فالغنائية تخص الذات والملحمية تخص الجموع، وطالما امتدح الشاعر ريتسوس هذا الجانب عند درويش.

وكنت أنوي الانتهاء من كتاب واحد عن درويش وليس أكثر، ولكن كلما كنت أشعر أن الكتاب انتهى، كان الرجل يصدر مجموعة جديدة، فيحرضني على استقراء جوانب أخرى، يكون قد أضافها الإصدار الجديد، ولم أكن مستعجلا، لأني كنت أكتب عن درويش وغيره، ولا أعتبر نفسي تحت ضغط الوقت، طالما أشارك في الحياة النقدية العربية.

وكان لدي إحساس بأنه من الممكن أن يصدر الكتاب، وتصدر بعد شهرين مجموعة جديدة لدرويش هي ربما تنسف بعض مقولات الكتاب، أو توحي بأنه ناقص. ولهذا بقيت أنتظر، وكان هناك نوع من السباق الضمني بيني وبين الشاعر الراحل، حتى انه قال لي مرة( وهنا انا لا أقول هذا الكلام إلا لأن درويش كان ذكره في حديث صحافي له، إذ ان ما كان بيني وبينه من حوارات شخصية يبقى كذلك)، قال : "ما رأيك أن نعقد اتفاقا، أنا أتوقف عن إصدار المجموعات وأنت تصدر الكتاب". والآن رحل الرجل ولم يعد لدي أي ذريعة لعدم إصداره، وسأصدره.

هل اطلع محمود درويش على أجزاء من هذا الكتاب؟

لم يقرأ سطرا واحدا منه، ولم أنشر سطرا واحدا منه، رغم الدراسات التي كتبتها عن محمود درويش ، لكن الكتاب أو أي كتاب سأصدره، ليس تجميعا لمقالات نقدية سابقة، ذلك لأني أعتبر، وعلى أهمية المقالات النقدية، أنها اقتراح وجبة مسخّنة على القارئ، ومن المفروض أن يبدأ الكتاب بتقديم شيء جديد، من السطر الأول وحتى الأخير فيه.

ان درويش لم يطلع على اي من مضمون هذا الكتاب. وحقيقة، أشعر بنوع من الأسى فعلا، لأني لم أطلعه على بعض النماذج، وهو ربما كان سيسر أو يغضب، ولكني أتحت لعدد قليل من الأصدقاء، أن يقرؤوا بعضا من مقاطع الفصول التي يحويها، ذلك كي يتأكدوا، من أنني لا أفرط في تأخير الكتاب.

سطوة المتنبي

تحدثت في إحدى المقالات التي كتبتها، في مناسبة الذكرى الثانية لرحيل محمود درويش، عن طبيعة علاقته مع أدونيس التي شابها التوتر، فهل لديك أسرار في هذا الشان، من الممكن أن تكشف عنها مستقبلا؟

لدي العديد من الأسرار لكني لن أبوح بها لأحد، لأنها ذهبت مع الرجل، ولكن أسجل انه، وطبعا هذا ما كتبته وأعلنته، كان هناك توتر ضمني بين الشاعرين، باعتبار أنهما قامتان بالشعر. وكان هناك نوع من السباق الضمني بينهما، وذلك على القارئ العربي والغربي، وأظن، وهذا كلام كتبته ونشر ايضا، أن الحساسية كانت من طرف أدونيس والذي كان يسوق سببا رئيسا.

وهو أن القضية الفلسطينية هي التي حملت درويش وليس الشعر. ومحمود درويش كان يعتقد أن أدونيس لا ينظر إليه كشاعر، وإنما كممثل قضية، وبالتالي كان هناك غبن من كل منهما، تجاه الآخر، ومحمود درويش كان صديقا عزيزا، لكن فعلا انا لا أتحيز، خاصة وأن أدونيس صديقي، لكن ليس بمستوى الصداقة التي جمعتني بدرويش، وأعتقد أن مصدر التوتر السلبي كان من أدونيس، بدليل أنه قال عن درويش كلاما سيئا جدا بعد رحيله، لا يليق برجل كبير، خاصة وأنه كان قال عكس هذا الكلام حين كان درويش حيا، والتاريخ كفيل بنشر الأسرار بينهما ذات يوم.

لكن، ربما ان القضية الفلسطينية/ فعليا، هي التي أبرزت محمود درويش الى الساحة...

لا شك أن الذين برزوا في الساحة الفلسطنية كثر، ومنهم سميح قاسم، والذي كان متطورا عن درويش عندما كانوا في الأرض المحتلة، لكن فيما بعد انخرط درويش في تطوير برنامجه الجمالي، وحين عاد إلى بيروت في العام 1972، منذ مجموعته "تلك صورتها وهذا انتحار العاشق" لم تعد القضية الفلسطينية هي التي تحمله، بل هو الذي أخذ يحملها ويضيف إليها، وهناك الكثير ممن كانوا يقبلون على القضية الفلسطينية من خلال شعر درويش.

يتداول الحديث، أحيانا، عن تأثر درويش بالشاعر الإسباني لوركا.. هل ترى أن ذلك حقيقة ملموسة؟

تأثر محمود درويش بـ لوركا. ولكن ما يبدو غريبا، وهو ما لم ينتبه إليه الكثيرون، أن الشعر الذي تأثر به درويش هو الشعر العبري، لأنه كان يقول أستاذي الأول عبري، وسجاني الأول عبري، وحبيبتي الأولى عبرية. وأكثر من تأثر بهم درويش في تلك المرحلة المبكرة، إيلور ولوركا ونيرودا، أي الشعراء المحسوبين على اليسار. كما تأثر ب عمي خاي.

والذي هو احد كبار شعراء العالم، وكذلك تأثر بمدرسة إيزا باون، وبعدد كبير من الشعراء الإنجليز، وبالإيطالي أوجينو مونتالي. إلا ان كتلة التاثير الكبرى لدى محمود درويش، كانت تتجسد في وهج وقيمة تاثره بالمتنبي، فدرويش كان لا ينام إذا لم يقرأ للمتنبي، وبقي، حين يسافر، يأخذ معه كتابا للمتنبي. فعليا، كان المتنبي يسكنه وقد عبر عن هذا مرارا، وبالعموم كان درويش يقرأ الرواية أكثر، فمزاجه يميل إلى الأنواع الإبداعية الأخرى غير الشعر، وذلك كي يحدث نوعا من التلاقح ما بين الشعر والرواية.

ثلاثة إصدارات

اشار الناقد والمترجم، صبحي حديدي، الى انه سيصدر قريبا، عددا من المؤلفات، ومنها : "محمود درويش والملحمية الغنائية". وتحدث عنه : "كان من المفروض أن يصدر قبل الان، ولهذا أشعر بتأنيب ضمير قوي.

وأما الثاني، كما أوضح حديدي، فهو كتاب عن إدوارد سعيد( الناقد)، مبينا أنه يضيء على شخصية ادوارد سعيد الابداعية في مساقات النقد، وليس فقط كما نعرفـه في العالم العربي، على اساس انه صاحب كتاب" الاستشراق"، ومن طرح اراء سياسية قوية في مناهضة الاستعمار والصهيوينة.

ويعكس هذا الكتاب، طبقا لما اوضحه حيدي، قيمة سعيد كناقد كبير على مستوى الغرب، وكونه ليده باع طويلــة في المجال. وصاحب تيـــار ومدرسة في الكتابة النقدية. ولفت صبحي حديدي الى انه هناك ايضا، كتاب ثالث هو عن قصيدة النثر العربية المعاصرة.

في سطور

ناقد ومترجم، ولد في القامشلي في سورية، عام 1951. وتخرّج من جامعة دمشق- قسم اللغة الإنجليزية، وتابع دراساته العليا في فرنسا وبريطانيا.

نشر العديد من الدراسات النقدية والأبحاث والترجمات في دوريات عربية وأجنبية مختلفة، وتناول المشهد الشعري العربي المعاصر وبصفة خاصة منجز محمود درويش وتجارب قصيدة النثر.

رجم الى اللغة العربية مجموعة من الأعمال، في الفلسفة والرواية والشعر والنظرية النقدية، ومن بينها: الفكر السياسي الاسلامي ل مونتغمري واط، رواية: طيران فوق عشّ الوقواق لـ كين كيسي، الأسطورة والرواية لـ ميشيل زيرافا، إدوارد سعيد: تعقيبات على الإستشراق لـ إدوارد سعيد، وايضا مختارات من قصائد لعدة شعراء، مثل: صموئيل بيكيت، ديريك ولكوت.

شارك في تحكيم العديد من الجوائز العربية، منها: جائزة الشيخ زايد للكتاب، جائزة سلطان بن علي العويس، جائزة الأركانة، جائزة محمود درويش.