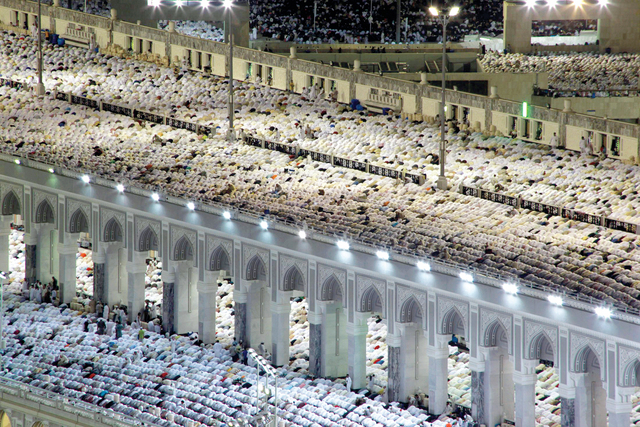

يقول الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبَاً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُم إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ". (الحجرات: 13).

كلما ابتعد المسلمون كأفراد ومجتمعات عن روح الإسلام، كلما زادت غربة هذا الدين بين أهله وأتباعه، وكلما كانت هذه الغربة أدعى لأن يوصمَ المسلم الباحث عن تحكيم الشريعة في نفسه بالغلو والتنطع.

لقد جاء الإسلام ليربي في النفس البشرية الفضيلة، ويرفع من مستوى الأخلاق فيها بما يعود على المجتمع والبشرية عموماً بالنفع العام، فساقَ لنا نصوصاً محكمة تخلق مناخاً تنافسياً في ميدان فعل الخيرات، وتأتي الآية أعلاه كواحدة من أهم النصوص التي تبين مقياس فضل الإنسان عند الله تبارك وتعالى، وأنّ أي الناس خير، في تأصيل شرعي حكيم، وميزان أخلاقي دائم ومحكم. وبهذا المعنى الذي تضمنته آية التفاضل يكون المتقون لله عز وجل هم الأكرم عنده، وليس الأغنى أو الأجمل أو الأكثر سلطة وجاهاً وشهرة.

هذه الميزة التفاضلية يفوز بها العاملون بصمت، الفاعلون للخير، الخادمون لدينهم وأمتهم، البعيدون عن الرياء والسمعة وحب الشهرة، يفوز أولئك الذين يبحثون عن ثواب الآخرة دون النظر على حطام الدنيا، الذين تفيض نفوسهم بعطاءات الخير. ويُحرِمَ منها من لم يفقه حقيقة هذا الدين العظيم، ومن لم تتمثل سائر عراه في شخصيته ونفسه اعتقاداً وقولاً وسلوكاً.

هذا الفهم الشرعي لمراد الله تبارك وتعالى يغيب عن شريحة هائلة من المسلمين، وهذا الغياب استتبع حلول مفاهيمَ جديدةٍ، وموازين تفاضلية جديدة كالتعصب الضيق للقبيلة أو العائلة أو الوطن، فبات التفاخر بالانتساب إلى هذا الحسب، أو ذاك الوطن سيّد الموقف، فيقول قائلٌ متفاخراً: حضارة بلدي عمرها 8000 عام، ويقول مسلم آخر: نحن من اخترعنا الأبجدية، ويرد ثالث نحن أول من أنشأ القانون في الدنيا، وكل ذلك في نبرة تفوح منها رائحة التفاخر بأمجاد لم تقم أصلاً على قاعدة شرعية ربّانية، فتكون سبباً في المشاحنات بين المسلمين، ويتم الفرز والتصنيف على أساس انتماءات تتعارض في جوهرها مع روح الإسلام الذي حض على التفاضل بميزان حسن الخلق، والعطاء، وفعل الخيرات، والتواضع للمسلمين.

يقول عز وجل: "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" (النحل: 75) هذا ميزان للتفاضل عند الله تعالى بين عبد قاصر على الإنفاق والعطاء، وآخر امتلك المال فأنفقه في وجه الخير، فهذان لا يستويان عند الله تعالى. ويقول سبحانه: "الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائزن" (التوبة: 20).

وهنا قاعدة تفاضلية أخرى يتنافس فيها المؤمنون عند الله تعالى بالهجرة والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله تعالى، فهؤلاء أعظم درجة عنده من الذين تخلو صحائفهم من هذه الأعمال، وهم بالتالي من الفائزين يوم عرض الأعمال عليه. في ذلك اليوم الرهيب لن تنفع حضارة الثمانية آلاف عام صاحبها بشيء، مثلما لن تنفع الأبجدية المتفاخرَ بها في شيء، فهو تفاخر يشبه تفاخر الجاهلية ويتعارض مع ما نص عليه الشرع من نكران "الأنا".

يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: "لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب". الأمور إذن - محسومة ومنتهية، فأصل البشرية جميعاً من تراب، وهم في ذلك متساوون، لكنهم في ميدان آخر متفاضلون، يعلو بعضهم على بعض في ساحة الاعتقاد والعمل والقول والأخلاق. خِيارُكُم

جاء في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق بتفسير عبارة "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا" ( رواه البخاري).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" (رواه ابن ماجه). وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله".