كثيرة ومتشعبة هي القضايا الفكرية والثقافية المجتمعية التي تحملها على كاهلها وتشتغل عليها الروائية الإماراتية، لولوة المنصوري؛ إذ لا تعرف التوقف والتعب في دأبها لمد الحراك الثقافي في دولة الإمارات بنتاجات وإسهامات ومبادرات تعزز ركائز نهضته المتواصلة وتؤسس لنجاحات عالمية نوعية له.

وهي تؤكد في حوارها مع «البيان» أنه السرد شهد، بعمومه، في دولة الإمارات حالة ازدهار تواكب واقع العمل الثقافي النشط والمتميز، على الرغم مما يعترض الرواية من تساهل بعض الكُتاب في كتابتها، وهو تساهل يوجد في كل بقاع العالم وليس في الإمارات وحدها، فما دامت الكتابة تنبني أساساً على الحرية والتجريب، لماذا، حسب قولها، سنحاكم هذه الكتابات ونفرض عليها قواعد جاهزة بوصفها القواعد الأسمى والثابتة التي لا يمكن تجاوزها؟ فعوض ذلك علينا أن نوجّه اهتمامنا إلى الوجه الإيجابي، وهو وجود حركة ثقافية تنتج وتستهلك الكتاب، ولا بد من الترقب بصبر وتأنٍ، دخول الرواية الإماراتية في المتحول والمتغير لتفكيك مراحلها الانتقالية واتضاح جذورها وأبعادها واستشراف تداعياتها المستقبلية.

كما تلفت لولوة في الحوار إلى أنها لا تكون مبدعة كما يجب في محيط الشهرة والتسارع والمنافسة، فهي تصف نفسها بـ«كائن بطيء ومتأمل، وأحب الحضارات الروحية، هكذا أعيش بخفة وسلام وأعانق طاقتي بهدوء مع الكتابة».

أنتِ أديبة إماراتية من رأس الخيمة «جلفار»، التي أنجبت الملاح العبقري أحمد بن ماجد، والذي كان في رحلاته ملاحِظاً ودقيقاً ومقارِناً ومُسْتنتِجاً في البحر.. والآن كونكِ من هذا المنبت مثله، فهل هذا يمنحكِ المزيد من الإبحار وأنتِ تدققين وتقارنين وتستنتجين في رحلاتك السردية؟

أظن أن الأرض كفيلة بحفظ تردد الطاقات التي سعت نحو الإنسانية والاكتشاف، فهي تختزن سؤال التأسيس الإنساني في الإبداع، على الرغم من كل التحولات الطبيعية الطارئة عليها مع مرور الزمن، في أعماقها مخازن من طاقات لبشر لم يكونوا عابرين على سطحها، وإنما خلّدهم الإبداع العظيم الخلّاق.

وأما الطاقات التي أعنيها فهي ليست مقتصرة كما هو مألوف في أذهاننا على تلك المعثورات واللقى والخزّانات الأثرية تحت الأرض، وإنما أعني (تردد الروح) (أثر روح الميت) وجموحها المستفز للأحياء، الميت الذي لم يكن عبوره في الأرض عادياً، وإنما عاش عظيماً وجليلاً وأنتج في الأرض خلوده الخاص.

يكمن سر جلفار في ذلك الأثر الماورائي، التردد الأخاذ الذي ينبعث من العدم، حين تسيرين على الساحل السّبخي القديم القابع تحديداً خلف بيوتنا الجديدة، ساحل متآكل ومتخثّر بفتات الخزف وطحين العظام وقشريّات بقايا الأسلاف في البحر، ستتلقفك روح الملاح في المدار الهارب، وتشعرين بنعمة الالتصاق بروحه المكتشفة للأبدية.

إن الملاح ابن ماجد حيّ في الماء والأشياء، رديف السفر والفضول، وطرق الوداع واللقاء والترقب، روح توقظ الإبداع من رقدته، تستدعيه، وتزرعه في مكان جديد، في نقطة ضوء جديدة، في شاطئ سردي جديد من كتاب الزمن.

أنتِ كاتبة قليلة الظهور إعلامياً، لكن بالمقابل فإن كتاباتك لها الأثر الطويل على عاطفة القارئ، فهل هناك قصة وأنتِ تهربين إلى عالم النثر، لتصنعي حكاياتك الخيالية هناك؟

أتواجد في الإعلام حينما أجد لوجودي معنى وشغفاً، ربما ظهوري على الساحة الأدبية هو حديث جداً، فقد قررت الظهور والنشر عام 2013، وحدث بعد الظهور أن شعَرتُ بالاستلاب والشتات في وسط ثقافي غني بالحراك المتسارع والشهرة والأضواء والملتقيات والأمسيات الكثيفة، ومقارنة بنتاجي فإني لا أملك ذلك التراكم الكافي لأجلس كل يوم على منصة ثقافية أكرر كلاماً عن تجربة لم تنضج بعد بالشكل المرضي.

ثم إن في خارج أسوار الملتقيات ما يستحق أن يُعاش ويُكتشف ويُجَرّب، وخارج غرف التواصل الاجتماعي معانٍ غزيرة بانتظار الحرث، والحياة قصيرة تستحق المغامرة والاحتفال.

لن أكون مبدعة كما يجب في محيط الشهرة والتسارع والمنافسة، أنا كائن بطيء ومتأمل، وأحب الحضارات الروحية، هكذا أعيش بخفة وسلام وأعانق طاقتي بهدوء مع الكتابة.

شخصيات مؤثرة

تقول الشاعرة ظبية خميس: لولوة المنصوري روائية جميلة وشخصية عذبة، فهل تميلين إلى مقابلة ولقاء المؤلف للمؤلفين ؟ فهي بالنسبة لبعضهم لحظات ملهمة، وتمنح فرصة الاكتشاف من خلال الحديث المشترك...

ظبية خميس شاعرة تغمرنا بروحها وجمال فكرها الغزير وحدسها المدهش، تتحدث بطبيعتها الشفافة من دون تكلف، الحديث معها غوص واستسلام للأعماق الصادقة، هنالك منبع صوفي ساحر في أغوار هذه الكاتبة الاستثنائية، وجدتني تدريجياً أنجذب إليه، وأمعن فيه، وأرتوي الجمال والوعي والذكاء. ثمة شخصيات مؤثرة وما زالت تؤثر بعمق في تكوين وعيي وروحي وإرشادي، من أبرزهم الشاعر والمعلّم عبد العزيز جاسم، الذي استلهمتُ منه تعاليم التفرّد والانتباه لوجودي الخاص.

أنا قليلة اللقاءات وحذرة في تعارفي وانسجامي، أحرص ألا أفرّط وقتي مع أي شخص لا تتعارف روحي ولا تتآلف معه، أبحث عن بذرة صوفية في الآخر، وإن قررتُ اللقاء الجاد فإني أحب تحقيقه خارج أسوار الملتقيات والمناسبات الثقافية، إنها اللحظات الأكثر بياضاً وصفاءً وإنسانية، وأحب أن يكون لقاؤنا ثنائياً كي يتكثّف الإصغاء ونتنفّس الصّدق بتركيز عالٍ، يؤسفني ألا أتفاعل كثيراً في صخب التجمعات أو الصالونات الثقافية التي تستنزف الوقت والتركيز بالمداخلات والعشوائية وفوضى الأصوات.

باعتقادي أن للرواية أبواباً لا باباً واحداً، ونوافذ عديدة أيضاً، إلا حرية السقف الذي يحدده الروائي لنفسه ليتحرر عالياً أو منخفضاً... فما أسرار لولوة وهي ضيفة في تلك الغرفة؟

في غرفة الرواية لا سقف لي، ولا جدار هناك ولا أبواب، فقط الهواء يأتيني نقياً مبتهجاً من بين أغصان الكتابة، أكتب في غرابة الأطوار، في الغياب والشرود، بعيدة جداً عن الأرض، أعمل في العبث الغائب، في البحث الدائم عني، عن جزيرة الإيمان العميق في داخلي، ويعمل كل ذلك في قلبي. أما في الحضور، فأنا لم أعد أفهم عالمنا الآن، إن ما يحدث يفوق حدود الفهم، ويبدو مسوّغاً لي للعودة إلى فضاء الأساطير والملاحم الرمزية، تماماً كحال الإنسان البدائي الأول حين وقف عاجزاً أمام سطوة الطبيعة وأسرارها، وكانت ثمرة تلك العودة هي روايتي الملهاة، سرد المهد والماء «قوس الرمل».

الحياة لا تخلو من الرقابة، فكيف تُحرر لولوة ذهنها من القيود أثناء الكتابة؟

لا شك أن الإبداع هو قفز على السائد والمألوف، وأن الحرية هي شرط الكتابة. من جهتي، لا بأس من التحرر على مستوى الموضوع، إلا أني لست مع النص الفج السهل المباشر، وأحرر فكرتي ومغزاها بالإشارة، أعمد في نصوصي الأدبية على نهج يوائم حريتي الخاصة من دون أن أجرح كبرياء الأدب، وأثق بذكاء القارئ العربي ومحاولاته المتطورة في إعادة قراءة النص وتجديده من خلال تفكيكه وخلق دلالات حوله. في رأيي أن أكبر رقيب على الإبداع الحر في الثقافة العربية المعاصرة هو القارئ العربي الذي أنتجته قرون من تراكمات الثقافة المتعصبة المؤدلجة أو النصوص الكلاسيكية التنميطية المكررة، هذا القارئ لا يعنيني أبداً ولا أكتب له، أتجاوزه بمكر سيميائي وحفر عميق في اللغة، ففي اللغة كما في الفلسفة الروحية، كلمات ذات طابع مزدوج، تحتمل معنى ظاهراً كالجسد، متاحاً في الظاهر ومشرّعاً للعامة، بينما ضمنياً تختزن معاني أخرى، كالسر في الرّوح.

ثم إن الرقابة واقع مفروض على البشر منذ أن خلقوا، فإن تحرر الإنسان من الخارج فلن يسلم من كآبة قلق الرقابة الذاتية، الرقابة والخوف جزء لا يتجزأ منا، وقلق الكتابة صحة، إذ لا بد من الرقابة الروحية على النص، أو أن نتصالح ظاهرياً مع الرقابة الخارجية.

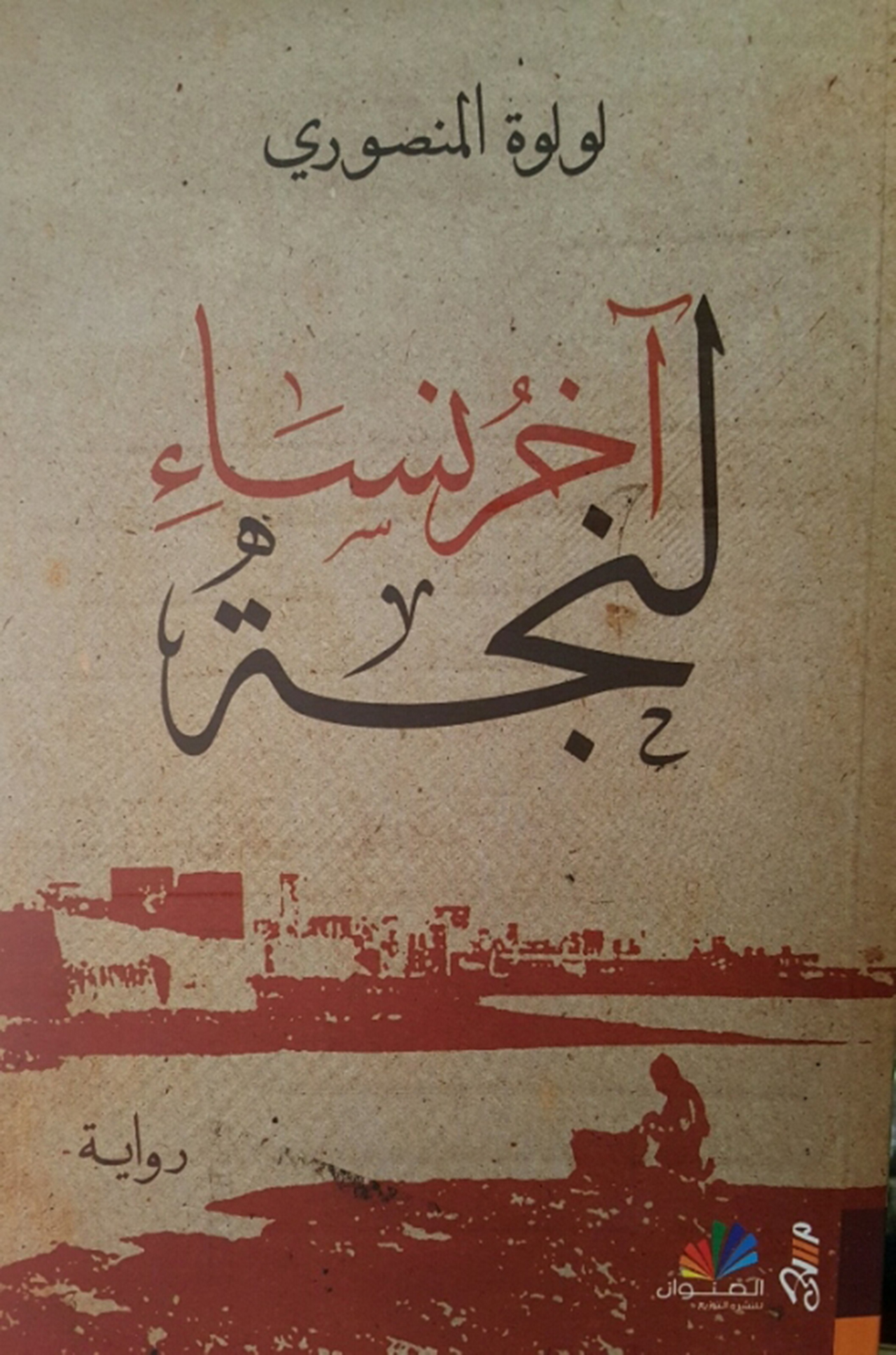

«آخر نساء لنجة»

عميقة ومهمة روايتك الأولى «آخر نساء لنجة»، هذه الجزيرة العربية الصغيرة التي كانـــت تعد بمثابة باريس في المنطقة ببراجيـــلها الأنيقة والعــالية، وقد خلقتِ مشاعر مهمة في سردك، كما اعتمدتِ أسلوباً فنياً صعباً في كتابتها... حدثينا كيف تبلورت فكرتها، وكيف لملمتِ مشاهدها؟

كتابة النص غالباً ما تنشأ من فكرة كانت في البدء سؤالاً محيّراً، وقد حدث ذلك مع النص الروائي في «لنجة»، حين تساءلتُ حول إمكانية الدخول في ذاكرة مقفلة أو معرّضة للنسيان، وكان اهتمامي في البداية متدفقاً نحو تدوين الحكايات الخرافية والأساطير في لنجة، لكني توقفت في منتصف المشروع بعد أن تعرضتُ لعقبة شحّ المصادر الحكائية والأدبية والسرديات التراثية، فكل ما هو متوفر يتلخص في كتب سياسية أو جغرافية أو تاريخ الهجرات القديمة للقبائل من وإلى لنجة.

ثم إن أغلب الرّواة المهاجرين من لنجة تقدّم بهم العمر، وآخرون قد فقدوا ذاكرتهم وباتت مشتتة ومتداخلة، كان الغيث يأتيني من مجالس نسوة لنجة، تلك المجالس الغنية بالمسامرات الحكائية والذكريات في جلفار، وفي الحقيقة، لم أكن وقتها أملك أدوات ومفاتيح كافية في البحث، وإنما اللغة بضاعتي، وكانت بحوزتي مفاتيح الرّواية.

بُعد

ما الذي دفعكِ لكتابة رواية «خرجنا من ضلع جبل»؟

ذلك الحوار الخفي والاستلهام المتبادل بيني وبين الجبل الذي أراقب رسائل قمته منذ طفولتي، فكان الجبل الشخصية المحورية والمركزية في الرواية.

فكرة الرواية نبعت من عدة أسئلة دائرة حول إمكانية تحويل المكان الثابت والعزيز على روحي إلى رمز أسطوري خالد، وإمكانية توظيف بعض الرموز في الرواية، هل سيخلق ذلك تصادماً مع القصص في وعي القارئ؟ وهل قول الحقيقة والوصف الطبيعي قادر على أن يكسب المكان بُعداً رمزياً يمنحه الخلود؟ ثم ما الذي يجدد المكان؟ هي رواية قليلة الصفحات، ولكن العبرة ليست بالكمّ هنا، وإنما بالإشارات في كل عبارة فيها، لذا أسميها رواية الإشارة.

كل إبداعاتك نالت استحساناً وتقديراً سواء من الجمهور القارئ أو من النقاد، أو من حيث الجوائز التقييمية... فإن تحولت رواية من رواياتك إلى فيلم أو مسلسل، هل ستقومين بكتابة السيناريو بنفسك، أم تدعينها للسيناريست وتحت إشرافك؟

يؤسفني ألا يمثل ذلك طموحاً بالنسبة لي، لا أطمح بتحويل أحد نصوصي الروائية أو القصصية إلى فيلم، لا أعرف إن كنتُ سأغير هذا القرار في المستقبل، لكني على قناعة بأني لا أملك نصاً يرتقي للشهرة والتمثيل، لستُ منبهرة بنتاجي حتى الآن، لم أصل بعد إلى حدود الرضا أو إلى تلك الرتبة الإبداعية المخوّلة لتحويل أحد نصوصي إلى فيلم.

لولوة المنصوري الباحثة في الأرض والتاريخ والإنسان... نقرأ دائماً كتاباتك البحثية ومواضيعك المنشورة في الإعلام الثقافي... فكيف تجدين الانتقال بين الكتابة البحثية الصارمة، والكتابة الخيالية اللذيذة الصنع؟ حدثينا عن هذا الانفصال والاتصال بين الخيال والواقع؟

أعامل الحقيقة كفرع وهامش، أحاول قدر الإمكان التحرر من الصرامة البحثية التي تفرضها المعلومات والحقائق، لستُ باحثة في الحقائق بقدر غوصي في المجهول والغامض واللامرئي، ثم إنه ليست هنالك حقائق مطلقة لأستند إليها بقول جازم، لذا لا أثق تماماً في كل ما هو مدوّن ومطروح ومكرر، أتخفف من ثقل الحقيقة وقيودها بالتمرد المسالم داخل أفق التصوّف والشعر والخيال ووعي التفكيك، وكل ما عليّ فعله هو الإحساس بالجمال، الإحساس بالنور، ونقل إحساسي للقارئ.

درجة الوعي العالية لدى الروائية والباحثة لولوة المنصوري، هل تجعلها تَتَّقي شراسة نصها الممتلئ باليأس في لحظات الكتابة المنهكة؟

إن الدّموع هي أعظم صلاة إنسانية على الأرض، وأجمل الألم حين يستعصي على الفهم والتفسير والتحليل، أستسلم إلى الألم قدر ما أستطيع حتى يتحول إلى رحلة نشوة في الكتابة، حينها أتعرّف كل المتناقضات التي تغتسل وتطفو على السطح، إنني أحاول أن أنفجر من دون أن أثير شيئاً من الغبار، ثم أعود بعد رحلة الكتابة مثل قمة الموجة قبل أن يبتلعها البحر.

جوهر الرواية

الشكل الروائي في الإمارات متذبذب بين الأدب الاجتماعي والتاريخي وأدب الرحلات... فهل الرواة برأيك هُم مَن يشكلون أدبهم من خلال المجتمع، أم أن ما حولنا من معطيات تفرض نفسها على القلم؟

روايتنا في الإمارات هي امتداد لروايات الحضارات والممالك الزائلة والإنسان الأول في شبه الجزيرة العربية، فهي انبثاق من حيوات كثيرة وُلِدت على أرضنا قبل التاريخ. الرواية الإماراتية لم تولد بعد قيام اتحاد دولة الإمارات، وإنما دوّنت وسُطِّرت وبدأ توثيق الرّاوي لها بعد الاتحاد وزمن التحولات والنهوض الحضاري والانتقال من المجتمع القبلي إلى المجتمع المدني، وبذلك يمكنني القول إن نواة الرواية في الإمارات اختزنت وتكونت وتشكّل جوهرها قبل التاريخ في الصحاري والجبال والعطش والعوز والقحط، ثم بعد أن تنفّست الأرض الاتحاد كُتِبت الرواية في المدينة ضمن مرحلة الحداثة.

مثل أعلى

لم يظهر في الساحة الإماراتية الروائية حتى الآن ذلك المثل الأعلى الذي ينقل أدبه لبقية الكُتاب، ذلك حسب ما يرى كثيرون، سواء من حيث الطريقة أو الأسلوب... فما هو السبب برأيك؟

يبدو لي دائماً أن الوصف بـ «المثل الأعلى» خاص بمراتب الكمال، في الحقيقة لا أؤمن بهذا اللقب خارج فضاء الصوفية والأساطير، يضيع الإنسان حين يحاول أن يكون شيئاً آخر، حين يقضي حياته في محاولة تحقيق بعض المثل العليا والرموز المختصة بغيره، بالنسبة لي لا أبحث عن كاتب يمنحني رموزاً ومثُلاً عليا عليّ اتباعها وتقليدها، وإلا لكررته وصرتُ هو، لا أستطيع أن أكون غير نفسي، ينبغي عليّ تدمير كل بذور التقليد وعدم إضاعة الوقت في البحث عن المثال في العالم الأدبيّ.