يعود الكاتب والروائي المصري المعروف إبراهيم عبد المجيد في كتابه «أنا والسينما»، مرة أخرى إلى فن السيرة الذاتية الممزوجة بالتاريخ، وهو الأمر الذي يُجيده باقتدار، فبعدما كانت حياة ابن الإسكندرية النازح إلى القاهرة في سبعينيات القرن العشرين تتناثر في رواياته العديدة مثل ثلاثية الإسكندرية وعتباته البهيجة قرر جمعها في كتاب.

لكن الروائي بعدما قصّ أولى حكاياته عن نفسه في «تجربتي مع الإبداع»، وجد أن الكتاب الذي حاز جائزة الشيخ زايد في العام 2016، ليس كافياً ليروي جزءاً مهما في حياته وهو علاقته بالشاشة الفضية، ليُصدر مطلع العام الجاري حكايته الثانية عن السينما.

«حكايات رائعة لا تُملّ يحكيها الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد عن السينما منذ طفولته، تُعيد إلينا بشراً جميلاً ومدناً اختفت وسينمات هُدمت وأفلاماً لا تُنسى، وكيف تقدم فهمه للسينما مع الزمن، وأثر ذلك على حياته الأدبية».

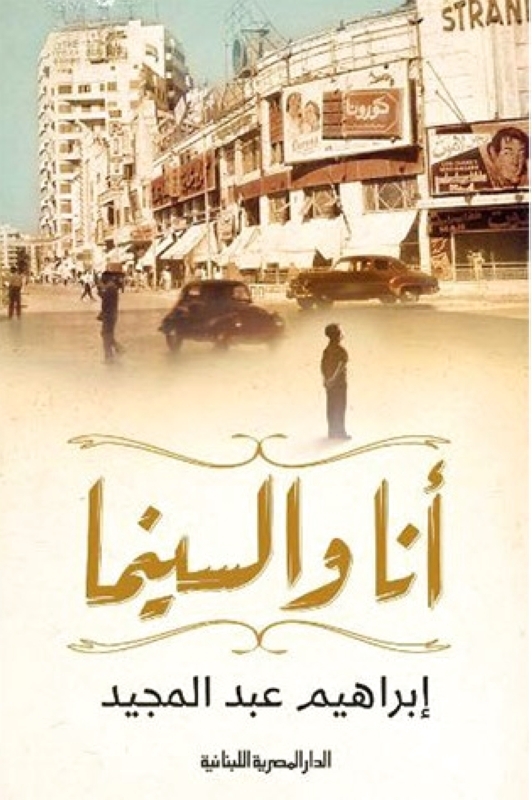

هكذا وصف الناشر الكتاب الصادر عن الدار المصرية اللبنانية في 316 صفحة، يمزج إبراهيم عبد المجيد بين التاريخ الشعبي لسينمات الإسكندرية، وحكايات الأفلام، حاكياً- باقتضاب أحياناً وبإسهاب في أحيان أخرى- مقاطع من الطفولة والمراهقة، التي اكتشف فيها ما يحدث عند إظلام المكان، وظهور خيط النور مع صوت آلة العرض الساحرة، اللذين يعرضان الأحلام لسكان المدينة الأكثر كوزموبوليتانية في العالم آنذاك.

مع الخوض في صفحات عبد المجيد فأنت تذهب كذلك في الرحلة نفسها، عبر موقف طفولة لمن عاصر نهايات حرب أنهكت العالم كله، فتقرأ كيف ذهب إلى السينما في ذلك اليوم، وترى بوستر الفيلم وتتأمل أبطاله. قد تضحك على سذاجته حيناً وتبتسم في آخر، لكن كل حكاية قد تدفعك لمشاهدة الفيلم، وربما- إذا كنت مهتماً- أن تقرأ أكثر عن صناعة السينما في تلك الفترة.

«عزم عليّ بسيجارة فاعتذرت فقال لي: ازاي ما بتدخنش! أنت عبيط. وكانت هذه أول سيجارة. رحت أسعل مع كل نفس فقال لي: ما تسحبش النفس لجوة دلوقت. شويه شويه لحد ما تتعلم. واتعلمت.. منه لله»..

بسبب السينما كان عبد المجيد طفلاً هارباً من الحضانة، وكانت كذلك متعته الأعظم طالما كان بعيداً عن المدرسة. في السينما أيضاً دخّن الكاتب الكبير أولى سجائره. حكى عن رفاق الحي وزملاء المدرسة، وحتى الأغراب الذين قابلهم وتركوا أثراً في ذاكرته مع صورة الفيلم وشكل الكرسي ورفيق المشاهدة.

روى عن «تأثير الفراشة» في حياة بعض من جاوروه، مثل «محمد» رفيق الابتدائية الذي كان ناجحاً لكن لا مُبالاة أبيه واستخفاف أحد فرّاشي المدرسة غيّرا حياته إلى الأبد. ربما كانت فراشة السينما هي الأخرى من دفع حياة صاحب الصيف السابع والستين إلى الإبداع.

مع نضجه السينمائي كان الأبطال يتغيرون في حياة عبد المجيد، كذلك كانت السينمات، فهذه أحبها وتلك يدخلها لأن فتاة التذاكر تروقه، والأخرى كان مرغماً. لكنه ربما بعدما نظر إليها الآن يسعد بأنه رأى الكثير حقاً.

«صرت كثيراً أذكر أسماء المخرجين، ولم أفعل ذلك مع الأفلام التي رأيتها في طفولتي وصباي التي كنا فيها مبهورين بالممثلين. كبرت وتغير الأمر وصار اسم المخرج عاملاً أقوى في مشاهدة الفيلم. صرت أفهم في السينما ومن ثم حرصت على كتابة اسم المخرج الذي صار بالفعل مهماً لي وأعرف أنه سيقدم جديداً بالممثلين».

في قاهرة النصف الثاني من السبعينيات وجد عبد المجيد رحاباً أوسع للسينما، ففي العاصمة التي استقر بها في عام 1975، تفتحت نافذته على ما هو أكثر من دور العرض، بعدما أنشأت جمعية نُقاد السينما مهرجان القاهرة السينمائي في عام 1976 وتولى الناقد كمال الملاخ رئاسته.

هناك تطورت نظرته للفن السابع بصورة أكبر، بل وكان مما شاهده في تلك الحقبة ما غرس في ذهنه بذوراً للإبداع، مثلما حكى عن فيلم بلجيكي كان بطله مصاباً بمتلازمة داون، به مشهد لم ينسه أبداً، وكان هو المحرك لكتابة روايته الشهيرة «في كل أسبوع يوم جمعة».

يستمر المهرجان في مده بالجديد من السينما العالمية، بينما كان أيضاً يكتشف الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام المصريين. يختتم عبد المجيد حكاياته بملحق يحتوي سينمات الإسكندرية القديمة، التي راح أكثرها مع التغير الشديد في المدينة، وآخر من مقالاته عن السينما التي استطاع الوصول إليها.