الروائي السوداني طارق الطيب: ثقافتي الأجنبية أغنت لغتي العربية

كتاباتُه أصبحت ظاهرة ثقافية وأدبية، لها قراء شغوفون، بعدما تُرجمت أعماله إلى الألمانية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والمقدونية والرومانية والصربية، ثم الإيطالية التي تلقى أعماله فيها إقبالاً شديداً. إنه الروائي السوداني طارق الطيب، المقيم في العاصمة النمساوية فيينا منذ سنين طويلة، يكشف في حواره مع «بيان الكتب» كواليس رحلته بصفته أديباً مغترباً، وكيف أثر اطلاعه على الثقافات الأوروبية -وبشكل خاص الثقافة الألمانية- في إدراكه بصفته كاتباً، ووفّر إذكاء جذوة الإبداع لديه.

تتقن لغات عديدة، لماذا فضلت أن تكتب بالعربية فقط؟

أعتبر نفسي من الكُتّاب الذين يستفيدون من روح اللغة الأجنبية؛ ليصُبّ منها ويصوغ بحساسية في لغته الأم: في لغتي العربية، لأن إتقان اللغات في المحادثة أو الكتابة البسيطة يختلف تماماً عن استعمالها في كتابة أدبية في أسمى مستويات اللغة.

وعلى الرغم من اعتماد تدريسي في الجامعة في النمسا، حيث أقيم، على اللغة الألمانية، وبرغم اطلاعي يومياً على عبقرية اللغة الألمانية ونصوصها؛ فإن العربية الأقرب والأطوع لي في التعبير الكتابي الأدبي، وحين أمسك القلم لأكتب أدباً فإنه يسير بتلقائية ويُسْر، من اليمين إلى اليسار.

الاغتراب والإبداع

تُعنى في أعمالك بإشكالية المهجر والشعور بالاغتراب والتباين الثقافي. هل تجد الاغتراب إضافة أم انتقاصاً من تجربة الكاتب العربي؟

الاغتراب تجربة حياتية: اختيارية أو إجبارية، دروسها في الحالتين ملهمة؛ فالهجرة طوعاً أو النفي يمران بمراحل متعددة من القسوة والفهم أو اللافهم والتنازل والمكاسب والخسارات، هذا بعد الوصول إلى الجانب الآخر فيزيقياً ومعنوياً.

ليست هناك انتصارات في الغربة، ومن يظن ذلك فهو أكبر الواهمين؛ لأنه يعتبر نفسه في حالة حرب افتعالية حتى لو ذكر كلمة الانتصار بشكل مجازي. أيضاً، لا ينتبه إلى أن وقوفه هو النشاز بمدار الحياة، يعيش ويظل في وهم عبثي برسوخه، ناسياً تاريخه الحالي وجغرافيته المتحركة!

حضور عربي منقوص

هل تجد لأعمالك حضوراً مماثلاً للحال في الغرب، ضمن الساحة العربية، ولا سيما السودانية؟

حضوري في بعض الجامعات والمدارس في أوروبا -مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا أو حتى في أميركا اللاتينية- ينبع من اهتمام تلك الدول بالأحياء المعاصرين بقدر اهتمامهم بالموتى. الكاتب المعاصر منا يدخل هنا المدارس والجامعات على قدميه وليس في تابوت كتابه بعد موته. بينما في عالمنا العربي يُكتب عمّن مات أكثر مما يُكتب عنه بحياته.

لذلك، أقول إن حضوري في العالم العربي ومصر خصوصاً أكثر من حضوري في السودان بكثير.

برغم نشأتك في مصر وحياتك الطويلة في الغرب، فإن البيئة السودانية حاضرة في رواياتك وقصصك القصيرة. فماذا يمثل لك السودان بصورة خاصة، والشرق بصورة عامة؟

السودان مكوّن أصيل من مكونات حياتي؛ فوالدي سوداني الأصل، وعشت ببيئة مصرية يغلب عليها وجود جالية سودانية، هناك أقارب كانوا يأتون إلينا باستمرار من السودان، هناك حكايات كثيرة كانت متدفقة عن السودان، كانت هناك إذاعة «ركن السودان» من القاهرة، كان السودان تاريخياً وسياسياً الأقرب إلى مصر..وعشتُ هذه الفترة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بالقاهرة، أعتقد أن هذا يكفي لأن تكون هناك ملامح ضرورية عن السودان فيما أكتب. أما عن مولدي ونشأتي وحياتي ربع قرن في مصر بالحسينية وعين شمس والعريش، فأظن أنها كافية لتنطبع مصر أيضاً في كتاباتي.

تجربة ملهمة

يمتاز الأديب المغترب باطلاعه على عوالم عديدة، فكيف أثر ذلك في أفكارك ومخيلتك الإبداعية؟

أعيشُ في النمسا منذ 33 عاماً متواصلة. تعلمتُ لغة البلاد (الألمانية)، وهي مصدر كبير لمعرفة ثقافية من العيار الثقيل، درستُ وتخرجتُ في جامعة فيينا وأُدرّس الآن فيها. لدي أسرة وامتداد في النمسا، ولدي جيران وأصدقاء وصديقات من كُتّاب وفنانين وأكاديميين ومهنيين، ولدي تواصل حي بالحياة الحية هنا!

العالم هنا يتيح لي الثقافة بالمجان وبإفراط، سواء أردتُ أو لم أرد؛ فأنا مُعرّض لممارسة هذه الثقافة والانغماس فيها. سأقرأ وأسمع وأرى وأنغمس فيها عبر مئات الصور والأصوات والروائح الملهمة. الشارع هنا لا ينهكني ولا يغتصب سلامي ولا يعيدني إلى بيتي بلا طاقة، بل هو امتداد ثقافي شبه إجباري!

التنقل بين الثقافات

من أين تستقي عوالم شخوصك في أعمالك الأدبية؟ وكيف توازن بين الشرق والغرب في داخلها؟ وهل يمكن أن تدمج بينها؟

أي شخص يتنقل بين ثقافات عدة بوعي وتسامح يرى رحابة العالم، وقد يرى ضيقه أيضاً. عوالم شخوصي واسعة جغرافياً، يوجد فيها الشرق كما الغرب. الكتابة تضيء تاريخياً هذا «الصدام» القديم-الحديث، وتسمح أيضاً بتسريب أضواء الانسجام والتوافق عبر الهموم المشتركة، وعبر الحب المتشابه والكراهية المتماثلة.

ليس بالضرورة أن يكون هناك هذا التوازن بين الشرق والغرب في الشخصيات، بل ربما الانحراف في هذا التوازن هو الذي يخلق عالماً أرحب للكتابة وفسحة للتفكير والوعي.

مر العالم العربي بمتغيرات عديدة، منها ثورات الربيع العربي. كيف يُعبَّر عن هذه الثورات أدبياً؟ وما التوقيت المناسب لذلك؟

أغلب ما يكتب آنيٌّ ومتعجل وموازٍ لأحداث أي ثورة، هو مجرد حماس انفعالي أو مجرد حماسة أدبية ترتدي الظاهر والسطحي. الأحداث الكبرى تحتاج إلى أن تتخمر وتتطلب تناولاً حساساً برويّة.

امتداد

هل تجد هناك احتفاء بالكتّاب المغتربين في دولهم العربية؟

لا أعتقد، ولا داعي إلى احتفاء أكثر من اللازم، يكون جميلاً لو اعتبروهم امتداداً لهم على رقعة جغرافية أوسع، بدلاً من اعتبارهم آخرين أو مختلفين، لكن لو احتفى الغرب بكاتب من أصول عربية فسينتبه العرب فوراً إليه ويبجلونه.

ما العمل الأدبي الذي تعكف على كتابته حالياً؟

أعكف منذ مدة -بلا انتظام- على كتابة بعض الأفكار التي لم تتبلور بعد في الشكل الذي يتيح لي الحديث عنها، وقد تعودتُ منذ سنوات قليلة أن لا أذكر عملاً إلا منتهياً وفي طريقه إلى دار النشر، أما الجنين الأدبي في ظني، فلا يجوز لي منحه شهادة ميلاد مسبقة!

«الرحلة 797».. الارتحال بوصفه حياة أخرى

يتخذ الروائي السوداني طارق الطيب من الترحال حياة في روايته «الرحلة 797»، فحياته بين مصر والسودان وفيينا وتنقله في أوروبا خلقا له عوالم جديدة، وشكّل السفر لديه عالماً لا تنتهي تفاصيله؛ لذلك من البديهي أن تدور أحداث روايته «الرحلة 797» في فلك رحلة طيران بين مصر وفيينا، إذ تقدم عالماً من الاغتراب لا يقف عند اغتراب السفر، بل يشمل اغتراب النفس التي تحاول الهرب إلى ملاذ ينقذها من حالة التيه والضياع.

وتدور أحداث الرواية حول «ليلى»، تلك السيدة المصرية المتزوجة بـ«فاروق»، وهو رجل مصري أيضاً، وتعاني ليلى حالة عدم استقرار في حياتها معه؛ نتيجة الاختلاف الجذري بين شخصيتيهما، لذلك تتوجه إلى فيينا مع أخيها ياسين، وتتعرف هناك إلى «آدم» الذي يعمل مرمّماً للكتب.

ووفق ما جاء في الرواية، فإن «آدم» لم يكن مجرد شخص تلتقيه، بل نقطة غيّرت حياتها؛ فعمله مرمماً للكتب لم يقف عند ترميمه الكتب، بل رمم قلب ليلى الممزق من جراء زواجها التعس، إذ تنشغل به ويحدث بينهما انجذاب واضح، فبرغم غيابها أكثر من ثلاث سنوات عن فيينا، لم تنس آدم الذي قررت أن تكون معه، وتترك زوجها فاروق الذي يصعب العيش معه نظراً إلى اختلافهما.

عالمان

يقدّم الطيب في روايته صورة من عالمين: الأول العربي (أو المصري على وجه خاص)، الذي يعاني سلطة المجتمع الأبوي ممثلة في أخيها ياسين، ومن بعده زوجها فاروق الذي أُجبرت على الزواج به، ووجدت في آدم ملاذها للهروب من سيطرة الرجال في حياتها؛ وقدّم آدم الحب دون تصنيف أو تجزئة.

القارئ للرواية يجد أن الحب هو إحدى التيمات المهمة في الرواية، فيعالجه الطيب بصورة راقية؛ راصداً المتغيرات التي تطرأ على النفس الإنسانية من جراء الوقوع في الحب، واعتباره حلاً للمشكلات أو وجهاً للمرأة الغائبة التي تحيل الإنسان إلى الحقيقة دون قصد أو شرط، فالحب قلَب حياة ليلى وأنقذها من غرق الروتين في إطار حياتها مع فاروق وأوجدها ضالتها في حبها لآدم.

وبرغم وجود طارق الطيب في الغرب سنين طويلة؛ فإنه يستخدم لغة عربية رصينة وشاعرية، وهو ما ترجمه في روايته «الرحلة 797» التي تأتي بلغة شاعرية نابعة من جماليات الشعر الذي يكتبه، لا سيما أنه يستخدم لغته العربية الأم في كتاباته الأدبية.

ويحسب للطيب أيضاً في هذه الرواية قدرته على التعبير عن انفعالات المرأة بصورة رقيقة تعتمد على قراءة الإنسان الخالص، وتوضيح تغيرات ملامح مشاعرها بصورة بالغة الدقة، تفقد معها الشعور بأن الكاتب رجل كان أو امرأة.

جسم مهزوم

ومن ضمن ما جاء على لسان المرأة في الرواية: «أنا امرأة بجسمٍ مهزوم من التاريخ بقلبٍ مجروح ونصف روح.. لم أشعر أن هناك من أحبه.. فاروق أيضاً، ظل طوال هذه السنوات يعتبرني مخلوقاً ناقصاً فاعتبرته بالمقابل مخلوقاً زائداً، أما ما تبقى من روحي فقد حار بين جسم لا يستقر فيه وقلب لا يسعه، فبقيَتْ روحي تحوم في فضاءٍ بلا أرض تقف عليها حتى استقرت عندك وفيك يا آدم!».

نبذة

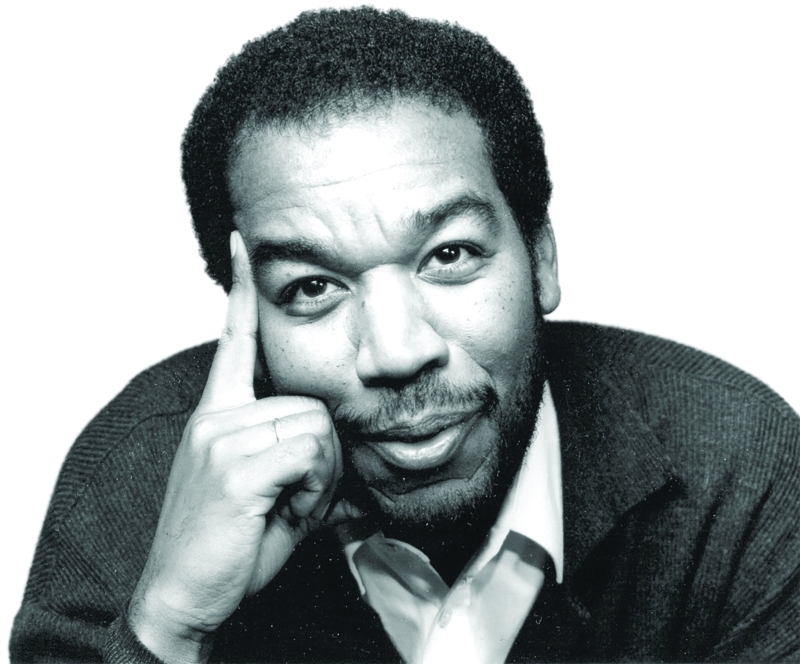

طارق الطيب. روائي سوداني. ولد في 1959، يعمل محاضراً في جامعة فيينا وجامعة جراتس وجامعة العلوم الإدارية بمدينة كريمس بالنمسا. وصل منجزه الأدبي إلى 13 عملاً أدبياً، وترجمت أغلب أعماله إلى لغات عدة، أبرزها الألمانية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية والرومانية. حصل الطيب على جوائز عالمية كبرى، كذلك عُيّن سفيراً للنمسا لعام الحوار الثقافي العالمي. من أبرز أعماله: «بيت النخيل»، «محطات من السيرة الذاتية»، «ليس إثماً».