يوسف بزي: الصحافة الثقافية الأجدر متحررة من إسار الفنون

منذ بداياته الشعرية، كان الشاعر (والصحافي والكاتب) يوسف بزّي، مسكوناً بهاجسين اثنين: هاجس التمرّد والثورة على اللّغة فيما هي سلطة تقمع تفرُّدَ المبدع الحقيقيّ؛ وهاجس التمرّد على كلّ ما يقمع ويكبل في الواقع المعيش (الواقع المرجعيّ الذي يستمد منه عالم قصائده).

الأمر الذي مكّنه، كما يقول، من أن يكون ثوريّاً في شعره ولغته ومقالاته الصحافية، حيث عمل لسنوات طوال في مطبوعات عديدة. لغته رشيقة معاصرة شابة بمعنى أنها نضرة وناضجة، حديثة وتشبه عصرها.

لذا كان بزي متصالحاً مع تغيرات العصر التكنولوجية ومن أوائل المثقفين الذين انسجموا مع التكنولوجيا الجديدة وأدواتها ووسائلها، وكذلك كانت لغته سواء في النص أو في الشعر مطواعة ومرنة وثورية كما فكره.

وهو يقول في حواره و«البيان» إن الصحافة الثقافية الأجدر، هي ما يرصد جميع تفاصيل ومفردات حياتنا على أساس كونها مادة ثقافية.. ولا أن تبقى في إسار الفنون والآداب. فالثقافة هي في كل مجالات عيشنا.. وتتغذى من شتى الروافد.

عرّيت نفسك كاملة في هذه النصوص الجميلة ضمن «ضاحية واحدة مدن كثيرة»، ذات الوصف البديع والسرد العفوي الجريء، وأدخلتنا في معاركك مع الحياة ونظرتك إلى أمور كثيرة فيها. هل هذا الفعل هو مقصود لتتخلص من الماضي ؟

ألم تفكّر بالقارئ النازح والفقير الذي ربما يشعر بنوع من العنصرية ضده بعد أن حمّلته كل المسؤولية عن تخريب الحداثة، والتخريب الخارجي للمباني وعن همجية العيش والسلوك؟

أنا أتحدّث عن مأزق وأكتب في تعاطف شديد عن هذه المعضلة. موزع باتجاه رغبة في عمران موائم للمجتمع ومجتمع متوائم مع شروط المعاصرة. وأنا أتحدث عن تجربتين تمثّلان استعصائي الشخصي مع التأقلم وليس لإدانة مجتمع بعينه، خلال ربع قرن من كتاباتي عن مكان محدد، المشهد تخلّله بعض علامات انتظامه بتراتبيات طبقية وبمحاولة توفير بنية مدينية في داخله، مثلاً:

ظاهرة النوادي الرياضية، المقاهي، المطاعم، محلات السهر، منتجات وروضات للأطفال. ثم بعد تغير الوضع لاحقاً فشهدنا مسعى أو نزوعاً لعمران منسجم والشروط البنائية والأرصفة والتنظيم المدني، ونشأت في ضواحٍ لطبقة متوسطة وعليا.

كان ذلك انتباها مبكرا إلى النزاع الأبعد من السياسي ضمن بيروت بضواحيها وأحيائها.. الاعتراف هو تدريب لي أنا ابن التهجير لأدوّن تجربتي كي لا يكون هناك تهجير مرّة أخرى.

أصناف

كيف تصنف هذا الكتاب أولاً كنوع كتابي.. ثم أين تدرجه في سياق مسيرتك كشاعر؟

نمط نتاج الكتاب نفسه خاضع لنمط العمل الصحافي وانتهاز الفُرص المتباعدة زمنياً للسفر وزيارة المدن أو للقيام بهمة محقّق أو مراسل لفترة وجيزة في بلد ما. لذلك هذا الكتاب هو مجموع جهد امتدّ لأكثر من 17 عاماً. هذا عدا الفصل الأول المكتوب في 1995. كل ما هو في الكتاب منشور.

وإن بصيغة مختصرة أحياناً. كتاباتي عن المدن ليست خالية من «الهوى» والمزاج والانفعال الاعتباطي أحياناً والنزوع الشخصي. أنا أكتب ككتابة خاصة من منطلق حرية الكاتب. والتصنيف هنا يندرج في أدب الرحلات، لكن متجنّباً الطابع السياحي وقريباً من المعاينة الصحافية.

تشابك

المقالات التي هي نواة الكتاب في الأساس نشرت في ملحق «نوافذ» الثقافي الذي كان يصدر مع جريدة المستقبل اللبنانية وتوقف منذ سنتين تقريباً...

ذريعة الكتاب أو حجّته هو أن مادته كانت أمامي وانتبهت أنها كافية كي لا تكون مجرد تجميع لمقالات مشتّتة ومُبعثرة. فهي تقريباً مكتوبة بهاجس واحد وهو معرفة التحوّلات وملاحقتها في مجتمعاتنا العربية خصوصاً وفي العالم أجمع، في زمن كنا نعيشه تحت وطأة القلق والشعور بجسامة ما يحدث بطريقة دراماتيكية.

ذاك مع انصرام القرن العشرين ووعود القرن الـ21، وقوّة ما يستجدّ في السياسة والأفكار والتكنولوجيا وأنماط العيش والثقافة ونوع الاقتصاد وتغيّر ماهية الاقتصاد، إضافة الى شعورنا أن هذا كلّه هو في صلب مهمة الكاتب والصحافي.

إضافة الى كل هذا فإن مشروع ملحق «نوافذ» تواطأنا عليه: حسن داوود والشاعر الراحل بسام حجّار والشاعر والكاتب فادي الطفيلي ومجموعة من الكتّاب المؤسّسين كأستاذ الانثروبولوجيا شوقي دويهي، وصالح بشير الباحث التونسي، وحمدي رزق في مصر، ونجم والي في برلين.

والباحث اللبناني حسن الشامي في باريس، عدا عن عشرات الكتّاب والشعراء والصحافيين العراقيين والسوريين والفلسطينيين. إذ إنه منبن على فكرة أن الثقافة الصحافية في زمننا هذا، ولتكون حقاً صحافية، يجب أن تخرج من حدود الاهتمام بالفنون والأدب فقط، إلى تناول كل ما يُحرّك حياتنا ويؤثّر فيها تناولاً ثقافياً.

وأن يُتيح لفن الكتابة أن يبرز ويتحرّر ويتغذّى ويُغذي العمل الصحافي والنص الصحافي. بهذا المعنى، الانتباه مثلاً إلى أثر العادات المطبخية على أسلوب الحياة والذائقة العامة أو الانتباه إلى فنّ تصميم الأزياء بوصفه موضوعاً ثقافياً وليس موضوع «منوعات».

أو عندما نخصّص ملفات لمعنى البحر في حياتنا، كيف تحوّل من مصدر خوف وثغرة يأتي منها الغزاة إلى أن يكون سياحة ومتعة ورياضة وزهواً.. إلى زمن تحوّل إلى مدرسة التعليم الحديثة.. إذاً الأبعد الأنثروبولوجية والسوسيولوجية أو السياسية أو الأدبية المحضة أو حتى الاقتصادية، كلّها يجب أن تتشابك في خدمة النص الصحافي الثقافي.

ما الذي يجمع بين هذه المدن التي ضمها كتابك، خصوصاً أن المدينة حاضرة في شعرك بشكل قوي؟ وماذا تعني لك بيروت التي شكّلت حافزاً شعرياً ومعادلاً موضوعياً في قصائدك وكتاباتك، مع العلم أنك من الجنوب؟

أنا من مواليد بيروت ولم أبرحها في حياتي إلا مرّة لمدة عشرة أشهر في إفريقيا، ثم هجرتي الى العمل في الخليج العربي لمدة 3 سنوات. عدا ذلك لا أعرف عيشاً إلا في بيروت. مسقط رأس أبي في بنت جبيل (جنوب لبنان) وكنت أزورها مرّات قليلة قبل 1976.

ولم أزرها إلا بعد التحرير في 2000..وحتى اليوم زرتها 3 أو 4 مرات فقط. ثم إن أبي هاجر إلى بيروت في منتصف خمسينيات القرن العشرين، وأمي من الأشرفية. وقُتل أبي في 1975 وأنا طفل.

لذا أنا من جنوب لبنان فقط في المعاملات الإدارية وحالي حال نسبة كبيرة من سكّان بيروت والمقيمين فيها جيلاً بعد جيل، وهؤلاء هم البيروتيون الذين يختلفون عن البيارتة. الأخيرون هم الأهل والأصليون فيما البيروتيون هم الأفراد..

والاختلاط والمقبلون على هوية مركّبة يصنعونها خارج الأهل وخارج العصبيات بعيداً من مسقط الرأس. وهؤلاء البيروتيون، وأدّعي أني منهم، يصنعون مدينية المدينة ومعهم أيضاً «الغرباء» والأجانب والعابرون والسيّاح والهائمون واللاجئون والمهاجرون.

. أظنّ من فحوى هذا الكلام أن بيروت مدينة، لكنها ككل المدن العربية تعرّضت لتحوّلات ولمِحن عدّة، منها انهيار الإدارة وفشل مشروع الدولة الوطنية ونكوص الحداثة ومثالاتها وخروج الأهل وسكّان الأرياف، ليس إلى المدن بل عليها بمعنى عدم الامتثال لقِيم المدينة ومثالاتها.

وهذا شهدناه حروباً أهلية مُعلنة أو مستترة. فبعض مدننا العربية، مثل بيروت تعرّض للدمار وبعضها الآخر تعرّض للوقوع في فوضى وتحلّل وانحطاط لا كابح له. مثلاً، في الجزائر والقاهرة والاسكندرية، نرى بالعين المجرّدة، ثلاثة أطواق أو حلقات تؤلّف الحاضرة المدينية.

الحلقة الأولى: النواة التاريخية التي نسميها المدينة الإسلامية وهذه شبه مدمّرة ومُهملة ومحتقنة. والحلقة الثانية هي المدينة الكولونيالية التي سكنتها الأوساط البرجوازية وأركان الدولة وحواشيها. هذه الحلقة أيضاً، نالها التشوّه والاختلال ما بعد الاستعمار، ثم جاءت الحلقة الثالثة، أي الاقتراع العمراني لدولة الاستقلال.

وهي على الأغلب بشِعة، غير متقنة، عدائية. ثم فجأة شهدنا منذ 3 عقود، العمران العشوائي والضواحي وأحزمة البؤس إشهاراً لانهيار المجتمعات العربية وفشل عمرانها وتجاربها وتوهانها في الزمن وانسلاخها عن التاريخ وعن الحاضر، بالتزامن مع انهيار الريف وخراب العاصمة.

لماذا لم تصدر هذه النصوص التي تحمل حكايات وقصصاً على شكل رواية، خصوصاً أننا في زمن الرواية وتحوّل الشعراء إليها؟

هو مديح يفوق ما يحتمله الكتاب، لكن أظن ما تقصدينه وأوافق عليه أن ما كتبته ليس مجرّد مقالات وتقارير صحافية، هي نصوص لا تخلو من مزاجي الأدبي لكن تحت شرط الكتابة الصحافية.

«مدن كثيرة» تحتضر وأخرى تتلوّن

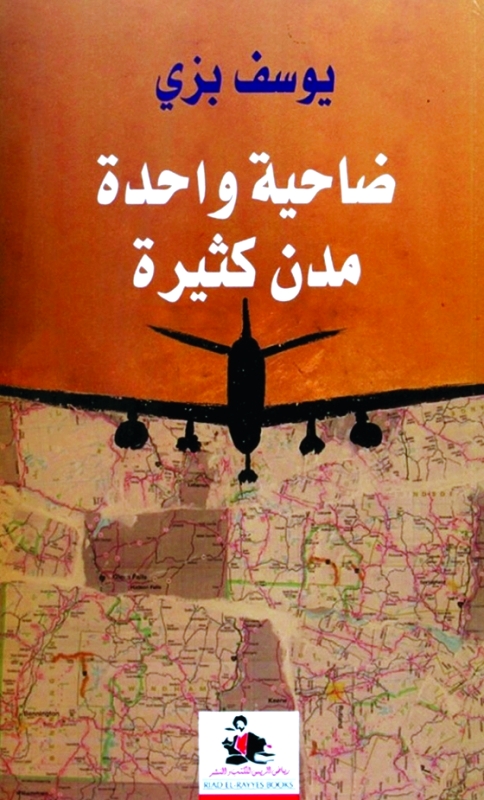

يصعب تصنيف كتاب الشاعر والصحافي اللبناني يوسف بزي «ضاحية واحدة مدن كثيرة» (الصادر عن دار رياض الريس في بيروت)، إذ ينتمي في وقت واحد الى أصناف عدة، مثل أدب الرحلة والريبورتاج والتحقيق السوسيولوجي مع الاحتفاظ بنكهته الأدبية التي تنقذه من طابعه الأول أي العمل الصحافي.

بيروت النهاية والبداية

يأخذنا بزي في كتابه في رحلات سينمائية روائية إلى مدن تضجّ بالحياة، كبرلين وباريس وروما ويوديف الفرنسية، وأخرى عليلة هجرتها الحداثة مثل القاهرة والجزائر وبغداد، لكنه اختار أن تكون البداية مع «بيروته» التي تسكن في وجدانه ولغته الشاعرية البصرية، ومعها كانت النهاية.

تجارب وانطباعات عايشها الشاعر والكاتب الصحافي ذو الذاكرة القوية والحواس الخمس الدقيقة، وكتب عنها في ملحق «نوافذ» الثقافي في جريدة المستقبل (تولى رئاسته)، على مدى سنوات. إلا أنه يحرّرها اليوم من الكتابة الصحافية ليسجّل كل تفصيل في زوايا هذه المدن ككاميرا سينمائية تعايش الأمكنة وتحوّلاتها وتنقل حكايات الناس والشوارع والتاريخ والعمارة.

رابطاً تلك المدن ببعضها عبر لغة بصرية سلسة حكائية يُلبسها شيئاً من شعره ونقده، وجرأته وأحياناً قسوته وسخريته الوقورة واللاذعة، خصوصاً في الفصول المخصصة لبيروت والاسكندرية والجزائر.

«مكان مدهش»

يصف الكاتب، في فصل بعنوان «الجزائر في كنف الفرنسيين وشهداء استعمارهم»، العاصمةَ الجزائرية بأنها «مكان مدهش وساحر، ذو فضاء هندسي عريق». ويصف «الاسكندرية بعد خسارتها صالات السينما والجاليات الأجنبية»..

و«ترعة المحمودية» بأنها «مدينة مُصابة بداء الحنين إلى عصرها الذهبي، يوم كانت ثرية، عالمية كوزموبوليتيّة، استوطنها الريفيون الفقراء، فأحالوا أبنيتها إلى صورة أخرى، كأن نتخيّل قصراً فيكتوري الطراز وقد تحوّل إلى كاراج لتصليح السيارات». وبين تلك المدن التاريخية، أراد المؤلف أن يخصص نصاً لضاحية بيروت الجنوبية حيث عاش لثلاثة شهور.

ونجد أن بزي، وفي عموم توصيفاته وسردياته عن جماليات المدن وما ينقصها وكيف هي سردياتها الثقافية، لا يغفل استحضار التاريخ والإشارة إلى أهمية الكثير من هذه المدن وما لعبته من أدوار مهمة كحواضر فكرية وثقافية واقتصادية قدمت خدمات جليلة رفدت تطور البشرية.وأسهمت معها في تحريك عجلة النمو بالمنطقة التي تتموضع فيها وفي العالم أجمع.

قسوة تتبدد

وفي المقلب الآخر من العالم، في اسطنبول وروما وباريس وبرلين، حيث تتلوّن النصوص كأنها تنشّقت هواء منعشاً وازدانت بحبر مستعار من قوس قزح، تهرب تلك القسوة وذاك النفس الذي ينعى مدننا العربية، ليخلد معه نشوة وانبهار في مدن أوروبية يتمنى الكاتب لو تبتلعه، كما يقول في فصل «... ألا فلتبتلعني باريس».